Театральный проект «Классика в классе»

В 2015 году реализуется комплексная государственная программа «Год литературы», направленная на пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях, развитие интереса к русской и мировой литературе. В числе основных мероприятий — международный писательский форум «Литературная Евразия», проекты «Литературная карта России»,

Московский молодежный театр с 2009 г. реализует проект «Классика в классе» — театральный урок литературы для учащихся и учителей, который проводится как на сцене театра, так и в любой школе, т. е. на совсем не театральной сцене.

Уникальность спектакля-урока в том, что учащиеся сами принимают участие в театральной постановке. Они с головой окунаются в текст художественного произведения, когда прямо в класс заходят персонажи знаменитых классических произведений. Любой старшеклассник может вместе с Лопахиным расчертить вишневый сад на дачные участки, разучить с Репетиловым бессмертные строки А.С. Грибоедова… Театральный урок — не просто спектакль, это неповторимая постановка, насыщенная элементами ролевой игры.

«Классика в классе» включает 17 спектаклей по произведениям: «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Гроза» и «Бесприданница» А.Н. Островского, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова, «На дне» М. Горького, «Дорогие мои хорошие…" С.А. Есенина, «Яма» А.И. Куприна, «Прощание с Матерой» В.Г. Распутина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира.

Проект «Классика в классе» основывается на идее неразрывной связи искусства и жизни, встраивания текста в ежедневное существование человека. Эта идея имеет смысл, начиная от Древней Греции и до настоящего времени. В дни определенных праздников античный театр собирал все население города и окрестностей. Десять дней жители греческих полисов смотрели пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида, понимание которых было необходимо для строительства демократии. В демократическом полисе, например в Афинах, государственные вопросы решались народным собранием, соблюдались равенство граждан перед законом и свобода слова. Именно в таком полисе происходило развитие театра, который затрагивал проблемы политического строя, внешней политики, воспитания молодежи и др. Без театра невозможно было себе представить жизнь как отдельного человека, так и общества в целом.

Литература — это духовное здание, которое определяет существование человека в культуре, дает ему возможность понять, кто он есть. Но заставить читать ребенка невозможно. И можно понять школьников, которые не хотят читать тексты, анализировать сложную структуру художественного произведения, потому что эти тексты написаны для театра, т. е. они изначально предназначены для восприятия зрителя, а не читателя.

Один из спектаклей-уроков поставлен по тексту Л.Н. Толстого «Война и мир». Изучая этот роман на уроках, в самом лучшем случае учащиеся отслеживают сюжет, узнав, кто и за кого вышел замуж. А вся философия Л.Н. Толстого о войне и мире часто остается для них непознанной и непонятой. Поэтому в спектакле «Война и мир» философские рассуждения героев о войне и мире обязательно включены в их монологи. И мысли Л.Н. Толстого про войну кажутся настолько современными. Например, о том, что «война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну…»1.

Поэтому, если написанное Л.Н. Толстым заставляет задуматься зрителя о сегодняшнем дне, о современной ему истории, задать себе вопрос «О чем это?», то свое главное предназначение и все свои задачи проект «Классика в классе» выполняет.

Современный молодой человек, выпускник школы, воспринимает модель мира несколько по-другому, чем его ровесник XX в. Этот мир синкретичен: он объединяет реальное и виртуальное пространство. И классический литературный текст в такой модели мира, во-первых, воспринимается с трудом, а во-вторых, чаще всего вообще не находит способов коммуникации с читателем. Четыре тома «Войны и мира» трудно представить главными составляющими в жизни интернет-пользователя или профессионального блогера. На мой взгляд, в Интернет человек уходит, когда истратил весь потенциал общения с друзьями, а потенциал общения с культурой, языком, художественным текстом в себе не открыл. Сегодня проще и быстрее не писать комментарии, например, к фотографии, а поставить лайки, и все - внимание к себе обеспечено.

И вот в такую виртуальную жизнь тоже должно приходить произведение классической литературы, а вместе с ним и театр. Как это происходит? Московский молодежный театр вместе с проектом «Классика в классе» осуществляет международный театральный проект «Онлайн-театр». На страничку в социальной сети пока неизвестного нам пользователя заходит актер Московского молодежного театра (например, Семен Спесивцев) и предлагает поговорить о театре, а потом принять участие в театральной постановке пьесы У. Шекспира. Мы набираем «сборную» Ромео и Джульетт и проводим репетиции с помощью Skype. Театральная подготовка или театральное образование есть далеко не у всех желающих участвовать в таком спектакле. Это не главное условие. Для того, чтобы играть в спектакле, необходимо прочесть пьесу. Поэтому вместе с предложением участвовать в проекте «Онлайн-театр» у интернет-пользователя закономерно возникает необходимость прочитать пьесу У. Шекспира «Ромео и Джульетта». При этом читать Шекспира его никто не заставляет.

События пьесы проходят в течение четырех действий (знакомство, венчание, расставание, смерть главных героев), и каждое действие играет новая пара из разных стран (Россия, Литва, Габон, Казахстан, Австрия, Нигерия, Белоруссия, Грузия, Греция). Пар главных героев может быть не четыре, а восемь или больше (сколько наберем). Все Ромео и Джульетты исполняют роли на родных языках. 14 февраля 2014 г. на сцене театра с огромным успехом прошел этот спектакль. Мы планируем продолжить проект «Онлайн-театр».

Главное предназначение спектакля — мотивация любого ребенка на чтение литературного произведения, а не подмена его изучения или театрализация сборника «Произведения русской литературы в кратком изложении». Одного учащегося, который никогда не читал и не испытывал потребности читать «Вишневый сад», можно мотивировать, предложив участвовать в действии, происходящем на сцене. Другого ребенка, старательно занимающегося на уроках литературы, осознанно и вдумчиво читающего, можно заставить задуматься над какой-либо фразой и повторно прочитать литературное произведение. После одного из театральных уроков «Вишневый сад» ко мне подошла одна ученица и спросила, правда ли, что автором художественного образа «люди — деревья» из вишневого сада2 является А.П. Чехов. Она удивилась и решила, что ей необходимо еще раз прочитать «Вишневый сад». Именно в этот момент понимаешь, что главная задача спектакля-урока — расшевелить в обычном человеке думающего читателя — достигнута.

Самый главный прием — это «включить» зрителя в события, происходящие на сцене. В литературном произведении существует множество пластов авторского повествования, смыслов, связанных с разными персонажами: главные герои, второстепенные, образ автора, образ рассказчика и т. п. Также многогранно и театральное действие. Ни театральный режиссер, ни актеры, ни автор драматического произведения не воспринимают зрителя как человека, просто наблюдающего за игрой актеров на сцене. Это не навсегда заданная для зрителя роль. Смысловая напряженность дает возможность участвовать зрителю в драматическом произведении.

Играя спектакль по роману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, актеры останавливают сценическое действие на определенном эпизоде (объяснение Татьяны и Онегина), тем самым создавая ситуацию неясности сюжета, его незавершенности. Во время этой паузы актеры задают зрителям проблемный вопрос: что надо сделать Татьяне — уйти к Онегину и бросить мужа или остаться? Да, Татьяна говорит Онегину, что любит его по-прежнему, но эта любовь уже ничего не меняет. Актеры подходят к любой 15-16-летней девушке, сидящей в зале, и просят ее оценить ситуацию со своей точки зрения, рассказать, как бы она поступила. Потом подходят с этим же вопросом к другой девушке, к третьей… Так зал постепенно вовлекается в обсуждение финала романа в стихах «Евгений Онегин», проживая историю его главных героев как свою личную. И в этот момент обсуждения зритель отчетливо начинает понимать важность выбора Татьяны Лариной и всю необходимость существования романа «Евгений Онегин» уже в его личном культурном пространстве.

Вовлечение зрителя в театральное действие как его полноправного участника возможно и по-другому. Он должен включить свое воображение. В спектакле «Война и мир» практически нет декораций. Их заменяют десять ящиков для снарядов. На разных сторонах этих ящиков нарисованы колонны, фрагменты зданий и т. п. Если на сцене дом Ростовых, то эти ящики символически передают интерьер его комнат, а если на сцене - ожидание Наполеоном делегации из Москвы и выноса городских ключей, то ящики становятся фрагментами зданий.

В театре У. Шекспира вообще не было декораций — только пустая сцена. Если сценическое действие происходило во дворце, то выходил человек и нес табличку с надписью «Дворец», а если действие происходило в лесу, то он нес табличку «Лес». Зритель сам для себя придумывал, какой это лес и как выглядит дворец.

Еще одним приемом вовлечения школьников в театральное действие является участие детей-студийцев Московского молодежного театра в спектакле. В настоящее время в нашем театре создана комплексная подготовительная система начального театрального образования, которая включает в себя три разряда студий: младшую, среднюю и старшую для детей 6–16 лет, в которых они учатся актерскому мастерству. Например, в «Войне и мире» дети-студийцы играют маленьких Наташу и Петю Ростовых. Продолжением включения молодого зрителя в сценическое действие может быть не только интерес к чтению, но и интерес к театру. Очень часто, посмотрев спектакль, дети хотят в нем участвовать. Желание выйти и изобразить героя литературного произведения, вообще появление такого желания у зрителя — это первый шаг не только к осознанию себя как личности, существующей в культуре, но и к личности, которая может развивать определенный вид искусства и, соответственно, культурное пространство в целом.

Зритель или читатель, родившийся в XX в., свою модель мира вписывает в научную схему. Сознание ребенка XXI в. — это клиповое сознание, и он воспринимает мир через поток чувств. Учителю, преподающему литературу, театральному режиссеру, актеру, которые пытаются интерпретировать литературное произведение, необходимо четко понимать, что письменный (книжный) культурный код исчерпал себя. Для современного школьника культурным кодом будет видеоряд, который транслируется через экран компьютера, планшета или телефона. Этого явления не надо бояться, его надо трансформировать в театральное действие.

Учитывая, что клиповое мышление ориентировано на быструю смену образов, режиссеру необходимо удержать внимание зрителя на протяжении всего спектакля-урока. Подобная трансформация с учетом клиповости мышления современного зрителя была реализована в процессе проектирования сценического действия спектакля по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». Так, например, постановщикам показалось, что от образа Василия Денисова, друга и сослуживца Николая Ростова, есть мостик в сегодняшний день — к В.С. Высоцкому. На первый взгляд, между героем Толстого и Высоцким — ничего общего. Но у Василия Денисова был вполне определенный прототип — известный поэт-партизан, герой войны 1812 г. Денис Васильевич Давыдов. А вот здесь сходство уже появляется. Давыдов и Высоцкий писали стихи, которые имели огромную популярность. И стихи эти были о войне: Давыдова — об Отечественной 1812 г., Высоцкого — о Великой Отечественной войне. На роль Денисова мы выбрали артиста, похожего на В.С. Высоцкого и исполняющего в течение всего спектакля фрагменты его песен. Стихи В.С. Высоцкого таким образом были органично встроены в сценическое действие по роману Л.Н. Толстого. Поэтому спектакль начинается с песни, которая сразу объединяет весь зрительный зал, - это «Большой Каретный». Ее эмоциональный фон перекликается с чувствами Николая Ростова, возвращающегося домой в начале 1806 г., и встречей Денисова с семьей Ростовых в I действии спектакля «Война и мир».

Современному подростку трудно длительное время сосредоточиться на одной и той же информации, т. е. сценическое время театрального урока должно быть очень концентрированным. Поэтому действие, построенное на событиях I тома романа Л.Н. Толстого, занимает около 17–20 мин спектакля, а весь спектакль — чуть более часа.

Если зритель, обладающий клиповым мышлением, может одновременно отслеживать информацию на 2–3 мониторах (телефон, планшет и т. п.), то это также учитывается режиссером. Такой зритель отлично понимает разновекторность событий и их быструю смену в ходе спектакля. Но в тоже время существует другая сторона клипового мышления — это практически полное отсутствие чувства сопереживания. Чтобы дать зрителю возможность разделить чувства героев романа «Война и мир», мы построили содержание театрального урока на главных векторах человеческой жизни: первой любви (Наташа Ростова), страхе и остром желании выжить в военном сражении (Николай Ростов), опустошающем осознании ничтожности жизни и смерти (Андрей Болконский) и т. д. Однако при всем понимании зрительского восприятия человека с клиповым мышлением необходимо помнить, что любой спектакль Московского молодежного театра направлен на то, чтобы зритель после спектакля осознал необходимость чтения и прочитал текст художественного произведения.

Существование классической литературы необходимо только для этого осознания. Если есть автор произведения, учитель, режиссер спектакля, то они обязательно должны привести читателя или зрителя к осознанию вопроса «Зачем написано это произведение?».

В Московском молодежном театре существует традиция разговора режиссера со зрителями перед спектаклем. Необходимо предложить каждому зрителю войти в сценическое действие, которое представляет собой сегодняшний вариант жизни героев литературного произведения. Классика - это, например, когда любому из сидящих в зрительном зале сегодня понадобится текст Л.Н. Толстого для решения жизненно важных проблем, хотя писал он о 1812 г. Именно к этой мысли должен прийти каждый молодой зритель, посмотревший спектакль «Война и мир».

Проектируя сценическое действие, режиссер должен осознавать, какое сообщение, послание, какую эмоциональную и оценочную информацию вкладывает автор в свой текст. Если мы говорим о Л.Н. Толстом, то зритель должен получить возможность понять свое отношение к самому страшному, омерзительному пороку человека — убийству и войне. Если мы говорим о постановке романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, то режиссер подводит зрителя к пониманию смысла любви через решение Татьяны Лариной не оставлять своего мужа. Любовь - это не страсть, а ответственность перед мужем, своими будущими детьми, Богом.

Выпускникам, которые будут готовиться к сочинению в следующем учебном году, можно предложить обратить внимание на детали художественного текста (детали предметной изобразительности: поступки героев, их последовательность во времени и пространстве, пластику и жесты персонажей, их речь и т. п.). Очень хорошим примером может быть постановка «Вишневого сада» А.П. Чехова и диалог Ани и Пети Трофимова, который мы уже вспоминали в начале нашего разговора. Трофимов в конце II действия говорит Ане о том, что с каждой вишни, с каждого листа или ветки вишневого сада на нас смотрят люди — те крепостные, которыми владела семья помещицы Любови Андреевны Раневской3. Этот диалог стал для нас главной деталью, отправной точкой развития действия. До начала спектакля на каждое зрительское место и на сцену кладутся программки. Потом на сцену (или в класс) выходят актриса, исполняющая роль Раневской, и все остальные персонажи «Вишневого сада». Актер, играющий Трофимова, произносит свой текст. Тогда актриса в роли Раневской поднимает руки, потом просит всех артистов повторить этот жест, символически изображая деревья. Затем Раневская обращается к зрителям и тоже просит поднять руки. Все ученики, сидящие в классе, встают и, подняв руки, изображают вишневый сад. А дальше в полной тишине Раневская берет программку — листок бумаги и немного колышет его так, как ветер колышет листья, и говорит о том, что лепестки осыпались, сад был весь белый, а она была такой счастливой…

Это художественный прием придуман в Московском молодежном театре. Он помогает зрителю почувствовать себя той «живой душой», которая была частью вишневого сада. Но для того, чтобы его придумать, мы очень внимательно прочитали текст пьесы А.П. Чехова.

Беседовала Юлия Медведева, шеф-редактор объединенной редакции «Образование»

Программно-методическое обеспечение учебного предмета «Физическая культура»

Все о разновидностях физкультурного образования: общее, дополнительное, предпрофессиональное и профессиональное.

Как повлиял современный научно-технический прогресс на преподавание «Физической культуры»? Чем опасна гипокинезия и как ей противостоять? Как реализуются современные подходы в педагогике при преподавании предмета «Физическая культура»?

В статье проанализированы все виды образовательных программ в области физической культуры и спорта.

Особенности учебного предмета «Физическая культура»

В общеобразовательной организации (далее — ОО) физическое воспитание, будучи целостным процессом, по своей направленности, содержанию, формам организации, методам реализации и характеристикам дифференцируется на основные формы:

- учебный предмет «Физическая культура»;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;

- внеклассная спортивно-массовая работа;

- общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.

Учебный предмет «Физическая культура» представляет собой самостоятельную предметную область (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования») или часть предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»), а также предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования») и является обязательнымдля реализации ОО и освоения обучающимися. Реформы, проводимые в системе образования в последние годы, позволили предмету «Физическая культура» приобрести свой статус в образовательной деятельности и закрепили его образовательную направленность.

В силу специфики содержанияучебный предмет «Физическая культура» отличается от других учебных предметов. При сравнении образовательного процесса по физической культуре с образовательным процессом, организованном в рамках других предметов (гуманитарной и естественно-научной направленности), имеются различия в использовании дидактических принципов, методов, форм организации образовательной деятельности учащихся. Направленность образовательного процесса по физической культуре связана:

- с комплексным воздействием на физическое развитие (морфофункциональными показателями);

- физической подготовленностью (физическими качествами личности);

- состоянием здоровья (возможностью выполнять двигательные нагрузки);

- психологией обучающихся (мотивацией и потребностями).

Содержание и средства обучения, взаимодействие учителя и обучающихся на уроке «Физическая культура», оценка результатов их деятельности весьма специфичны.

Образование в области физической культуры

Образование в области физической культуры — это педагогический процесс передачи социального опыта в сфере физической культуры от предшествующих поколений к последующим, формирование физической культуры личности. В ОО освоение содержания учебного предмета ориентировано на обеспечение непрерывного физкультурного образования обучающегося.

СПРАВКА

Учебный предмет (учебная дисциплина) — это система знаний, умений и навыков, отобранных из определенной отрасли науки, техники, искусства, производственной деятельности для изучения в учебном заведении. Каждый учебный предмет представляет собой педагогически обоснованную систему научных знаний, умственных и практических способов деятельности (навыков и умений), выражающих основное содержание и методы конкретной науки1.

Физкультурное образование в зависимости от его направленности и содержания может условно подразделяться на четыре разновидности — общее, дополнительное, предпрофессиональное (ч. 2 ст. 75, ч. 2 ст. 84 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ)) и профессиональное.

Общее физкультурное образование - это процесс и результат образовательной деятельности обучающегося в рамках освоения программы учебного предмета «Физическая культура», ориентированный на формирование физической культуры личности выпускника. Общее физкультурное образование подразделяется на уровни в соответствии со структурой общего образования (начальное, основное, среднее) и регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС) общего образования.

Дополнительное физкультурное образование — это процесс и результат образовательной деятельности ОО, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в сфере физической культуры, образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта с ориентацией на формирование спортивных резервов — детско-юношеских спортивных школ (специализированных, олимпийского резерва, школ-интернатов спортивного профиля и др.).

Профессиональное физкультурное образование дифференцируется на среднее, высшее и послевузовское. Оно осуществляется в училищах олимпийского резерва, педагогических колледжах (отделение физической культуры), колледжах, институтах, академиях и университетах физической культуры, классических и отраслевых (например, педагогических) университетах на факультетах физической культуры2.

Недостаточная двигательная активность организма обучающегося

Современный научно-технический прогресс значительно изменил характер социально-экономической и бытовой деятельности людей, что оказало влияние на преподавание учебного предмета «Физическая культура» в ОО. Потребность в подготовке обучающихся и молодежи к условиям воздействия научно-технического прогресса связана с вступлением в трудовую деятельность, которая требует развития новых двигательных качеств, быстроты и точности ориентации в получаемой информации, мобильности в принятии управленческих решений, чувства ритма, овладения синхронными быстрыми и точными движениями обеих рук, стрессоустойчивости, коммуникабельности.

Вместе с тем научно-технический прогресс породил такое явление, как гипокинезия — состояние недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объема движений3. Гипокинезия является одним из факторов риска патологических изменений в детском организме: болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушений опорно-двигательного аппарата. Учебный предмет «Физическая культура» не может полностью компенсировать и устранить гипокинезию, но урок физической культуры компенсирует в среднем 11% (максимально 40%) суточной потребности обучающихся в движениях4. Оптимизация двигательного режима обучающегося зависит от режима дня ОО, рационального варьирования в нем физической рекреации и учебных нагрузок, возможностей использования физкультурно-оздоровительных мероприятий, значительно увеличивающих двигательную активность5.

Необходимо, чтобы каждая форма организации физического воспитания обучающихся имела четко обозначенную в конкретных задачах цель. Должна быть выстроена иерархия и функциональная взаимосвязь между формами организации физического воспитания, содержанием работы и методами их проведения. Основными характеристиками физической подготовленности обучающихся ОО являются физические качества, уровень развития которых зависит от анатомических и физиологических особенностей и функциональных возможностей организма. Поэтому учебный предмет «Физическая культура» нужно рассматривать не только как одну из форм организации занятий, направленных на компенсацию двигательной недостаточности, но прежде всего как «школу движений». Образовательная деятельность обучающихся в рамках изучения данного учебного предмета должна быть направлена на формирование умения заниматься физической культурой самостоятельно, без ущерба для ее оздоровительной, развивающей и воспитательной функций. Это предполагает приведение содержания образования в соответствие, с учетом индивидуально-дифференцированного подхода, возрастно-половых особенностей, уровня физического развития, состояния здоровья и двигательной подготовленности обучающихся.

Взаимодействие субъектов образовательных отношений

Современные подходы в педагогике позволяют строить отношения на взаимодействиисубъектов образовательных отношений: «ученик — ученик», «ученик — коллектив», «ученик — учитель», основанные на взаимосвязи «педагогическая деятельность — образовательная деятельность обучающегося».

До внедрения ФГОС общего образования педагогическое взаимодействие основывалось на постулатах теории управления: если есть субъект управления, то должен быть и объект. В теории традиционной педагогики субъект — это педагог, а объект — ученик. Такое представление педагогического процесса уходит в прошлое, т. к. основано оно на авторитаризме учителя. При традиционной организации обучения по предмету «Физическая культура» сохраняется разделение управления и исполнения. Поэтому характер взаимоотношений между субъектами образования — обучающимся и учителем - строится таким образом, что обучающиеся следуют за учителем, решая учебную задачу типа «что нужно делать?». В настоящее время учителю физической культуры необходимо стремиться к решению проблем, поставленных ФГОС общего образования, и ориентироваться на построение системы таких учебных задач, когда обучающимся предлагаются проблемные ситуации, трансформированные в учебные через осознание учеником вопроса «чему я должен научиться, чтобы решить проблему?».

Внедрение ФГОС общего образования требует от учителя применения новых образовательных технологий, обеспечивающих развитие личности обучающегося. Организация образовательной деятельности обучающегося «разрушает» традиционную технологию обучения, которая строится на трех составляющих: показ (образец), объяснение, контроль. При смене ориентировки процесса обучения все этапы образовательной деятельности осуществляет сам обучающийся одновременно с учителем, а не после него, что позволяет выстраивать пошаговый алгоритм действий по решению учебной задачи при совместно-распределительном взаимодействии6.

Цели преподавания физической культуры

Физическая культура, формируясь как учебный предмет, приобрела соответствующие функции — цель, содержание образования, формы организации образовательного процесса и методы его реализации, дидактические принципы, которые в совокупности составили дидактику или методику преподавания. На разных этапах становления предмета образовательный процесс ориентировался на различные цели в зависимости от государственного заказа в сфере образования: национальная система физического воспитания, физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» и др. В годы перестройки долгое отсутствие сформулированной генеральной цели лишало физическую культуру как учебный предмет стабильного содержания и методики преподавания. Поэтому в настоящее время учителя физической культуры могут испытывать трудности в формулировке цели образовательной деятельности обучающихся. В качестве целей организации образовательной деятельности рассматривают:

- укрепление здоровья учащихся;

- повышение уровня физической подготовленности;

- воспитание всесторонне развитой личности;

- гармоничное развитие учащихся;

- развитие двигательных качеств или двигательных способностей;

- физическое совершенствование обучающихся и т. п.

Обозначение большого количества целей свидетельствует о положительном влиянии на личность обучающегося учебного предмета «Физическая культура», но, к сожалению, в профессиональной деятельности многих учителей отсутствуют целеполагающие компоненты и выявляется неумение дифференцировать формы организации физического воспитания обучающихся, что влияет на эффективность образовательного процесса по физической культуре в целом. Это существенно затрудняет выполнение социального заказа в сфере образования и в области физического воспитания обучающихся. Социальный заказ в области образования и физического воспитания для специалистов физической культуры должен быть переведен в конкретную педагогическую цель по учебному предмету, например:

- формирование у обучающихся мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, повышение уровня образования в области физической культуры и ценностного отношения к физической культуре и спорту;

- сотрудничество всех субъектов образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)), направленное на планирование, конструирование содержания, организацию, контроль процесса физического воспитания в ОО и обеспечивающее обучающимся свободу выбора физкультурно-спортивной деятельности для удовлетворения индивидуальных двигательных потребностей и интересов, достижения успеха и самореализации;

- изменение ценностных ориентиров физического воспитания: создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, ситуации успеха для обучающегося; свобода выбора физкультурно-спортивной деятельности;

- обеспечение реализации иерархии основополагающих принципов физического воспитания: единства мировоззренческого и двигательного компонентов, воспитывающего характера обучения, личностно ориентированного образования, учета региональных традиций и климато-географического своеобразия.

При условии реализации указанных выше целей образовательной деятельности физическая культура для современных обучающихся становится наиболее доступным и значимым инструментарием:

- в коррекции морфофункциональных отклонений организма;

- закреплении общественного статуса и престижа личности;

- гармонизации психофизических способностей;

- обеспечении социальной защиты;

- формировании самодисциплины и уверенности в жизни, личностной креативности.

СПРАВКА

Программа (греч. programma — объявление, предписание) — план намеченной деятельности, работ; учебная программа — краткое систематическое изложение содержания обучения по определенному предмету, круг знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению учащимися.

Потребности личности в физическом совершенствовании, реализуемые через учебный предмет «Физическая культура», — важный фактор, который обусловливает обновление преподавания данного предмета в ОО.

Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта

Среди видов научно-методических работ большое место занимают программы. Более десяти федеральных рекомендованных программ разработано для ОО, десятки программ только по олимпийским видам спорта. Как правило, все программы основываются на многолетних исследованиях и проверены в процессе практической работы. Требования к освоению образовательных программ (далее — ОП) по физической культуре:

- ОП реализуются ОО как самостоятельно, так и посредством сетевых форм7;

- направлены на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных учащихся, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта8.

В области физической культуры и спорта реализуются следующие ОП:

- основного общего и среднего общего образования;

- основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными ОП в области физической культуры и спорта;

- дополнительные общеразвивающие ОП в области физической культуры и спорта.

В ОО реализуются ОП по уровням образования (начального, основного и среднего) и дополнительные общеразвивающие ОП в области физической культуры и спорта.

Система дополнительного образования в области физической культуры и спорта включает в себя дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных обучающихся, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы)9.

Планирование учебной работы по физической культуре значительно отличается по своему содержанию от планирования по другим учебным предметам. Это обусловлено спецификой программного материала, образовательными задачами, в основе которых заложено обучение двигательным действиям, влияющим на физическое развитие и физическую подготовленность обучающихся. Под планированием понимают систему заранее разработанных на определенный период организационных и методических мероприятий, обеспечивающих успешное решение поставленных образовательных задач. К основным документам, регламентирующим планирование образовательной деятельности обучающихся по физической культуре, отнесены:

- ФГОС по уровням общего образования;

- программа развития ОО;

- основная образовательная программа (далее — ООП) ОО по уровням образования;

- рабочая программа учителя, включающая учебный план (сетку часов).

Для успешной и эффективной организации образовательного процесса по учебному предмету «Физическая культура» и реализации программ в системе дополнительного образования специалист физкультурно-спортивного профиля может использовать или разрабатывать различные виды ОП10 (табл. 1).

Таблица 1

Виды ОП

| Вид программы | Характеристика |

|---|---|

| Примерная (типовая) ОП | Рекомендована государственным органом управления образования в качестве примерной по той или иной образовательной области или направлению деятельности |

| Модифицированная (адаптированная) ОП | ОП, в основу которой положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная другим автором, но измененная с учетом особенностей ОО, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, специфичности индивидуальных результатов образовательной деятельности. Коррективы вносятся самим педагогом и не затрагивают концептуальных аспектов, основ организации образовательного процесса, традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая была взята за основу |

| Экспериментальная ОП | Разрабатывается педагогом с целью решения какой-либо практической задачи, связанной с определенными трудностями в образовательном процессе. Экспериментальная ОП проходит апробацию с целью устранения конкретных трудностей в образовательном процессе, а ее разработчик должен доказать истинность экспериментального положения. По мере прохождения апробации — в случае выявления новизны предложений автора - экспериментальная ОП может претендовать на статус авторской |

| Авторская ОП | Полностью создана педагогом (или коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной собственности. Как правило, эта ОП преподавания либо впервые вводимого курса (предмета), либо собственного подхода автора к традиционным темам. Авторская ОП может быть и экспериментальной. Официально статус авторской, как правило, присваивается ОП вышестоящим органом управления образования. В ряде регионов России разработчикам ОП, прошедшим соответствующую экспертизу, выдается сертификат (свидетельство), подтверждающий, что данная ОП действительно является авторской и принадлежит разработчику на правах интеллектуальной собственности |

На основе примерных ОП по уровням образования разрабатывается рабочая программа. Особое место в рабочей программе по предмету «Физическая культура» должны занимать формы, методы и критерии оценки достижений планируемых результатов деятельности обучающихся в связи со спецификой изучаемого предмета. Содержание учебного предмета «Физическая культура» основано на интеграции теоретических знаний и двигательных умений и навыков, приобретенных обучающимися при изучении различных разделов ОП и освоении компетенций. Разработанные учителем документы учебно-методического комплекса с учетом возможностей и особенностей ОО (рабочая программа, планирование, планируемые результаты и способы их оценивания) утверждаются руководством ОО. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям ФГОС общего образования учителю может быть отказано в утверждении рабочей программы и необходимо будет доработать ее содержание в указанные сроки выполнения. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, необходимо согласовывать с руководителем ОО, курирующим работу данного педагога, преподавание предмета, курса, направления деятельности.

В разработке контрольных нормативов следует ориентироваться на региональные нормативы физической подготовленности обучающихся ОО. Необходимо обратить внимание специалистов физкультурно-спортивного профиля на содержательное обеспечение теоретической подготовки обучающихся, на разработку и внедрение тетради по физической культуре.

В связи с включением третьего часа физической культуры в образовательный процесс многие учителя физической культуры используют при написании рабочей программы модульные блоки по принципу «2 урока по программе + 1 урок с различной направленностью»: направленность на вид спорта, не входящий в «традиционные разделы программы» (регби, бадминтон, флорбол, художественная гимнастика, футбол, спортивное ориентирование, аэробика, настольный теннис); оздоровительная направленность (корригирующая гимнастика, тренажерные устройства, комплексы упражнений адаптивной и лечебной физической культуры).

ОП, используемые в рамках учебного предметы «Физическая культура», предназначены для обучающихся, не имеющих медицинских противопоказаний к освоению ОП и отнесенных по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам.

Форма для подготовки тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности обучающихся представлена в табл. 2.

Таблица 2

Форма для подготовки тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

| № | Наименование разделов и тем ОП | Количество часов | Дата | Характеристика основных видов деятельности учащихся | Планируемые образовательные результаты | Формы контроля |

|---|---|---|---|---|---|---|

| … | ||||||

| … |

Учебники и учебные пособия

При реализации ОП начального, основного, среднего общего образования ОО, имеющие государственную аккредитацию, выбирают:

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки России к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОП начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОП начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Федеральный перечень учебников11, рекомендуемых к использованию при реализации ОП начального, основного, среднего общего образования ОО, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части ООП. При выборе учебников следует обратить внимание на тот факт, что ОО, осуществляющие образовательную деятельность по ООП, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники из федеральных перечней учебников, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год», приобретенные до вступления в силу приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 25312.

Образовательные результаты обучающихся

С введением ФГОС общего образования перед педагогами физкультурно-спортивного профиля встала задача формирования у обучающихся всех уровней образования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (далее — УУД) как основы умения учиться. Таким образом, акцент в общем образовании со знаний, с умений и навыков переносится на способы учебных действий, которые в совокупности обеспечивают обучающимся умение учиться.

Главной целью и основным результатом формирования УУД на уроках физической культуры является личная включенность обучающихся в процесс познания, а не ориентация на обучение технике двигательных действий и развитие физических качеств. Поэтому образовательная деятельность обучающихся должна быть направлена на освоение системы способов физкультурной деятельности, обеспечивающих самостоятельное применение физических упражнений для удовлетворения своих потребностей (в здоровье, развитии двигательных качеств, красоте телосложения, проведении досуга и др.). Предметом преподавания физической культуры как учебной дисциплины в таком случае становится освоение основ физкультурной деятельности.

В настоящее время на информационном портале Минобрнауки России «Реестр примерных основных общеобразовательных программ» размещены примерные ОП, прошедшие общественное обсуждение:

- примерная ООП основного общего образования;

- примерная ООП начального общего образования.

Следует обратить внимание учителей физической культуры, что предметные образовательные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету (разд. 1.2.2 «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты» примерной ООП основного общего образования). Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы по предмету.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается круг учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в т. ч. в форме государственной итоговой аттестации13. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Так, по физической культуре к блоку «Выпускник получит возможность научиться» относится выполнение тестовых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»14.

Профессиональная компетентность учителя

Пункт 22 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» включает следующие требования к кадровым условиям реализации ООП:

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников ОО, реализующей ООП.

В настоящее время совершенствуется система научно-методической поддержки в помощь учителям физической культуры по сопровождению образовательной деятельности на уроках в рамках реализации ФГОС общего образования. Особенно актуальной является проблема организации образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования без потери двигательного компонента урока с позиций системно-деятельностного подхода.

Организация образовательной деятельности обучающихся с учетом требований примерных ООП обязывает учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, инструкторов физической культуры непрерывно повышать профессиональную компетентность, выстраивать систему интегративного профессионально-личностного образования, которое позволит сформировать готовность к осознанному и качественному осуществлению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

Профессия учителя физической культуры относится к профессиям, в которой обязательным условием профессионализма является взаимосвязь и взаимодействие компетенций (коммуникативной компетентности и ее конфликтологической компоненты — конструктивного отношения к конфликтам, владения способами их анализа и разрешения). Так, например, профессиональная речь учителя физической культуры в рамках учебного занятия имеет свои особенности, связанные с речедвигательной координацией, с важностью значения и смысла слов учителя, лаконизма и четкости речи, активного использования невербальных средств для продуктивной работы в условиях акустикикрупногабаритных физкультурно-спортивных помещений и сооружений — спортивного зала, бассейна, стадиона, открытых площадок15. Поэтому особое внимание заместителей руководителей ОО, организующих внутрикорпоративное повышение квалификации педагогических работников, следует обратить на развитие компетентности педагогического общения. Педагогическое общение учителя физической культуры предполагает умение работать как с классным коллективом обучающихся, спортивной группой учащихся (на уроках физической культуры, занятиях в спортивных секциях, соревнованиях), так и с большими коллективами обучающихся при проведении спортивно-массовых мероприятий, дней здоровья, спортивных праздников и вечеров. Эти компетенции формируются на протяжении всей педагогической деятельности и содержат навыки общения с обучающимися, родителями, педагогами-предметниками, администрацией ОО, общественными и спортивными организациями16.

Существуют различные мнения о профессионально-педагогических умениях и навыках, основанных на конструктивном, организаторском, коммуникативном и гностическом видах педагогической деятельности и различных ее компонентах, которые имеют свою специфику17.

Гностическая компетентность предполагает владение учителем психолого-педагогическими, медико-биологическими знаниями, а также знаниями культурно-исторических основ физической культуры и спорта в области преподаваемого учебного предмета.

Конструктивная компетентность включает умения конструировать уроки, занятия, внеклассные мероприятия, разноуровневые задания, самостоятельную работу обучающихся, планирование и моделирование предстоящей деятельности (своей и обучающихся), выбор содержания, средств, методов, форм организации образовательной деятельности, выделение этапов деятельности и постановки задач.

Организаторская (управленческая) компетентность учителя физической культуры заключается в умении организации физкультурной деятельности обучающихся в образовательном процессе. Управление образовательной деятельностью обучающихся обеспечивает мобилизацию их внимания, подготовку к двигательной деятельности, выполнение определенных видов упражнений, дозировку физической нагрузки. Свое поведение учитель выстраивает, исходя из необходимости рационально распределять и выбирать соответствующую профессиональную манеру общения, контролировать свои действия. Особенно важна роль организаторской компетентности учителя в проведении внеклассной физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительно-рекреационной работы с обучающимися ОО18.

Исследовательская компетентность учителя физической культуры, связанная с поиском нестандартных решений, сбором и обработкой информации, обеспечивающих способность к инновационной деятельности, включает: использование теоретических знаний в практике исследовательской деятельности, умение работать с литературными источниками, сбор и обработку статистических и мониторинговых данных, организацию собственной исследовательской деятельности и внедрение полученных результатов в практику.

Двигательная компетентность является специфической особенностью работы учителя физической культуры и определяется содержанием предмета и отдельных уроков, внеклассных спортивно-массовых мероприятий.

Прогнозирование результатов своей деятельности, моделирование образовательного процесса педагогом позволит повысить спрос на высококвалифицированных, творчески мыслящих учителей, способных воспитывать гармонично развитую и конкурентоспособную личность в современном, динамично меняющемся мире19.

Методика применения онлайн-конструктора универсальных дидактических игр classtools.ru

К чему может привести отсутствие универсального инструмента для создания дидактических игр российскими учителями? Ресурс classtools.ru как способ решения этой проблемы. В статье приведены подробные инструкции по использованию онлайн-конструктора. А также по созданию и редактированию игровых наборов.

Автор статьи дает методические рекомендации по применению игр в образовательном процессе и экспериментальной работе с обучающимися.

Проблемы применения конструкторов дидактических игр

В настоящее время электронные образовательные ресурсы (далее — ЭОР) достаточно активно применяются учителями в образовательном процессе. При этом возникает ряд вопросов по отбору и качеству содержания этих ресурсов1. Коллективы авторов и разработчиков ЭОР в большинстве случаев не проводят широкого обсуждения формы и содержания ресурсов с конечными потребителями: учителями и преподавателями. Типичная реакция учителей при ознакомлении с новым ЭОР по предмету может быть выражена тремя последовательными тезисами: это новая замечательная возможность для обучения; в ресурсе многих аспектов не хватает, а некоторые положения вызывают вопросы; надо было сделать все иначе. Подобное противоречие между видением разработчиков ЭОР и потребителей, очевидно, может быть устранено путем более широкой апробации своих ресурсов, обсуждения концепций в сети Интернет и учета обратной связи.

С появлением в глобальной сети ресурсов, созданных по принципу web 2.0, — «программирование без программирования», учителя получили возможность дополнить ЭОР по предмету, сделать «как надо», в соответствии со своим видением и методическими наработками.

Это название охватывает достаточно широкий круг понятий, включая форумы и социальные сети образовательной направленности. Рассмотрим узкоспециализированные ресурсы web 2.0- дополнения к ЭОР по предмету, конструкторы инструментов для закрепления материала и проверки его освоения. Таких англоязычных ресурсов появилось достаточно много, некоторые из них русифицированы. Однако широкого распространения в российской общеобразовательной практике они не получили.

Главные причины этого:

- иноязычные ресурсы приемлемы пока только для узкого круга учителей;

- кодификаторы базы упражнений не соответствуют предметам образовательной программы, найти работы коллег и обменяться опытом сложно;

- большие трудозатраты при создании, т. к. реализован принцип «один тип упражнения - один набор данных».

Следует отметить огромное количество платформ для создания тестов, однако сфера их применения ограничена: только для проверки знаний обучаемых. Говорить о собственно обучении с их помощью не приходится.

Основываясь на зарубежных2 и российских3 исследованиях внутренней мотивации при использовании игр с образовательным контентом, а также на значительном практическом опыте применения таких игр, можно предположить, что наибольшей эффективностью при закреплении, повторении, проверке усвоения материала обладают ресурсы web 2.0 — конструкторы дидактических игр. Таких проектов немного, наиболее удачные: quizlet.com (условно это, скорее, платформа для тестов), learningapps.com и classtools.net. Они обладают огромным дидактическим потенциалом, но при этом не свободны от ряда технических ограничений и указанных выше проблем применения в российской образовательной практике.

Таким образом, наблюдается противоречие между, с одной стороны, значительным образовательным потенциалом компьютерных дидактических игр и высокой внутренней мотивацией учащихся к обучению при их использовании на уроках и, с другой стороны, отсутствием массового универсального инструмента для создания таких игр российскими учителями. Поэтому необходимо интенсифицировать процесс освоения обучающимися знаний и развития учебно-логических и других умений и навыков за счет разработки и методического обеспечения онлайн-конструктора универсальных дидактических игр, что достигается с помощью решения следующих задач:

- повысить внутреннюю мотивацию учащихся к обучению, наглядность подачи материала;

- упростить запоминание, закрепление и контроль знаний;

- разнообразить формы образовательного процесса;

- обеспечить возможность проектной деятельности, дистанционного образования и самообразования;

- развивать логические способности учащихся за счет структуры образовательного контента;

- совершенствовать методическую поддержку учителей, позволяющую быстро и удобно создавать обучающие игры по любым предметам и темам и использовать общую базу игр.

Российский ресурс для создания дидактических игр

Учитывая опыт применения дидактических игр и создания их учащимися на языке программирования, в ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1220» (далее — Школа № 1220) возникла идея создания уникального российского ресурса, который бы учел положительный опыт указанных зарубежных конструкторов, являлся их развитием и был направлен на устранение вышеуказанного противоречия.

В настоящее время ресурс http://classtools.ru4 полностью функционирует, проходит его апробация. Это конструктор универсальных дидактических игр, где за несколько минут любой учитель может внедрить образовательный контент по своему предмету в базовую дидактическую игру (типа «сортировка по категориям»), а затем тот же набор данных используется во всех других играх. После сохранения набора данных упражнение становится доступным для всех посетителей сайта (с удобной классификацией по предмету и классу), а также для редактирования автором. Особо следует отметить, что «движки» используемых простых дидактических игр созданы учащимися Школы № 1220 в процессе обучения программированию.

Доступны следующие типы игр:

- «сортировать по категориям»;

- «убрать лишнее»;

- «продолжить ряд».

С их помощью предполагается многоаспектное освоение материала, а также развитие общелогических компетенций учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. В настоящее время учащимися готовится очередной движок игры типа «нахождение общего». Эта игра по методике, обратной «сортировке по категориям», позволит воспроизвести процесс восхождения от частного к общему в образовательной деятельности.

Ресурс http://classtools.ru является полностью кросс-браузерным и кросс-платформенным, игры настроены как на манипулятор типа мышь, так и на «тач-события» сенсорных экранов устройств на Android, iOS, Windows.

Инструкции по использованию онлайн-конструктора

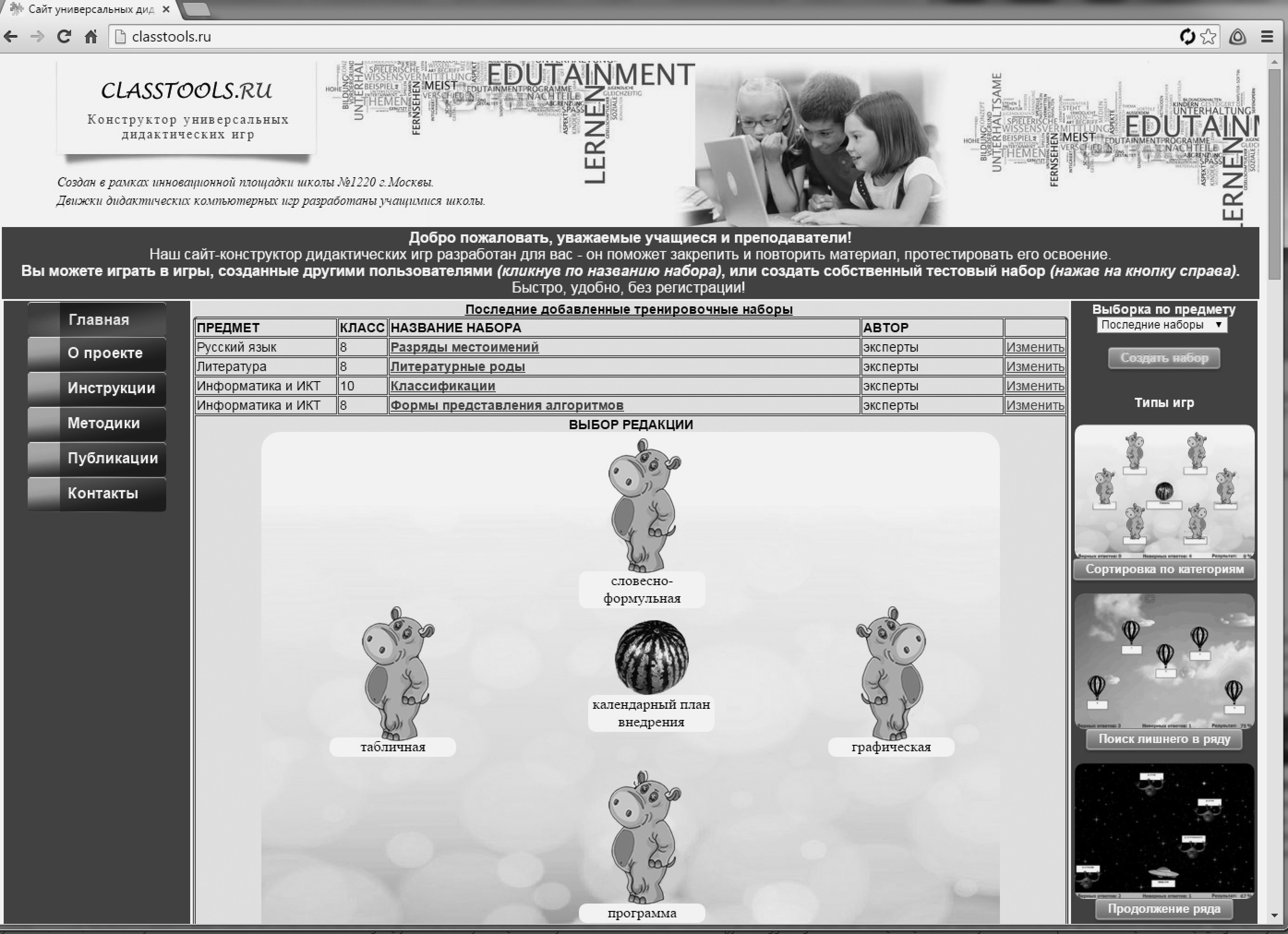

Чтобы воспользоваться конструктором универсальных дидактических игр, необходимо перейти по адресу http://classtools.ru (рис. 1). На главной странице отображен список последних игровых наборов. Один из них (случайно выбранный при загрузке страницы) иллюстрируется окном «выбор редакции», где приведена игра базового типа (сортировка) с данными этого набора. На правой панели находятся ярлыки с рисунками трех типов игр. При нажатии их с главной страницы происходит ее перезагрузка с демонстрацией в окне «выбор редакции» определенного типа игры («убрать лишнее» либо «продолжить ряд»).

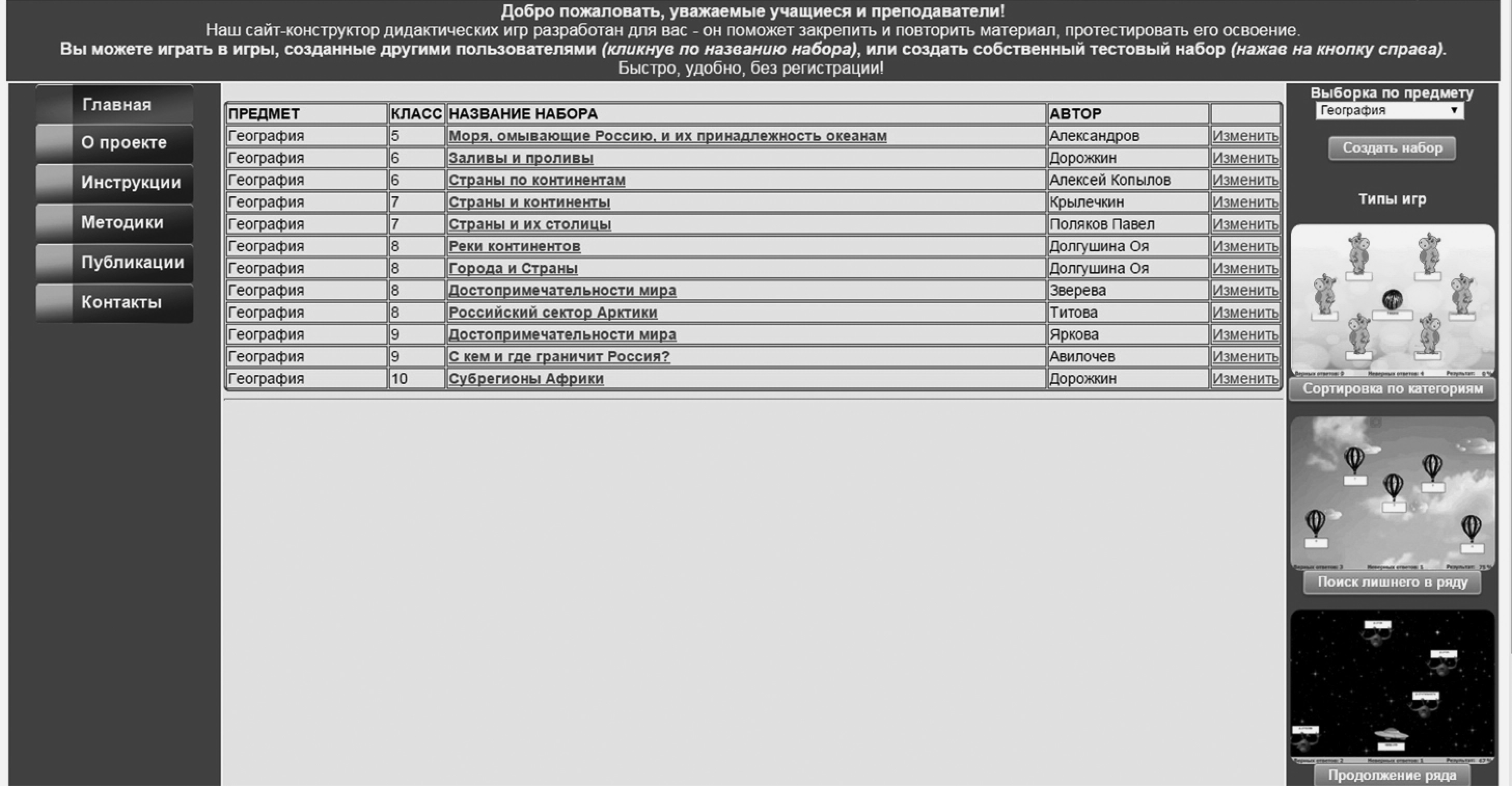

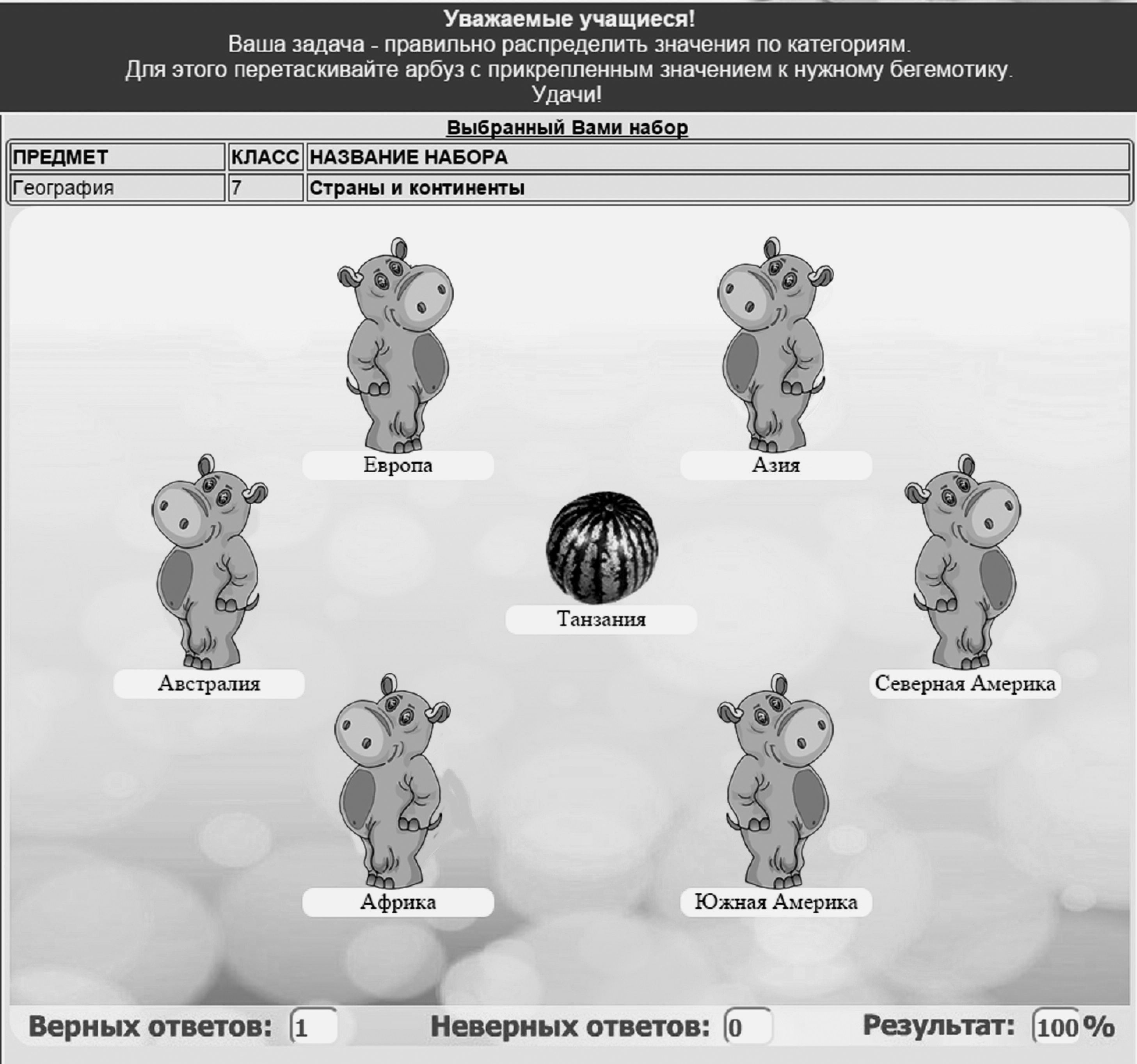

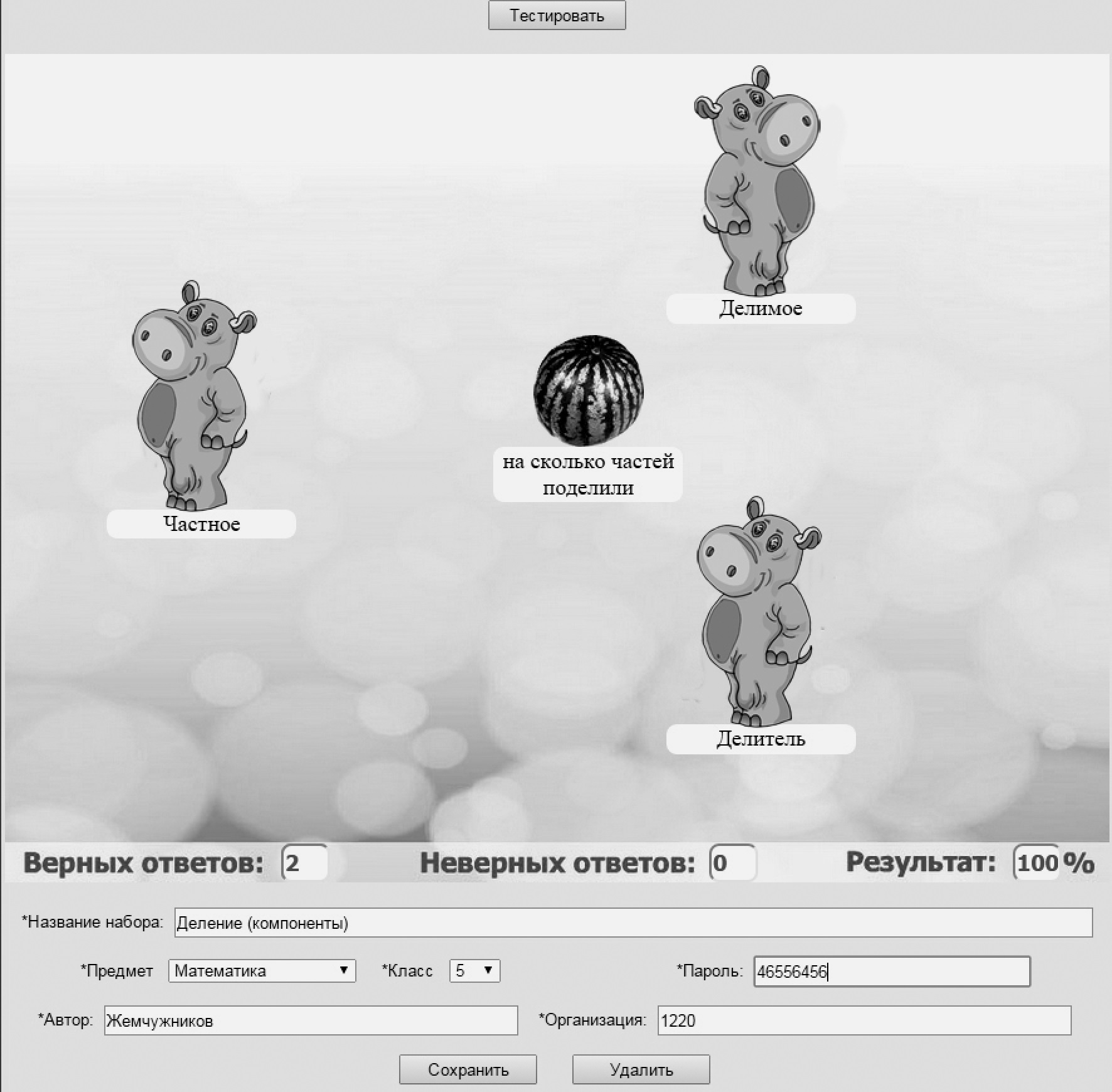

В рамках конструктора созданы уже сотни игровых наборов, поэтому для быстрого поиска в правой панели размещен выпадающий список «выборка по предмету» с полным кодификатором предметов, изучаемых в настоящее время в образовательной организации. При выборе предмета из списка происходит отбор имеющихся игровых наборов по этому признаку. На рис. 2 показана страница, отображаемая при выборе предмета «География». Игровые наборы здесь отсортированы уже не в порядке поступления, а по классам, для удобства поиска. Выбор нужного набора производится кликом по его названию. Открывается страница с игрой базового типа («сортировка по категориям») для выбранного набора (рис. 3). Также присутствует краткая инструкция к игре этого типа.

В игре «сортировка по категориям» учащемуся требуется перетащить «арбуз» к нужному «бегемотику», сопоставив значение на «арбузе» с категориями на «бегемотах». Те, в свою очередь, благодаря анимации «радуются» или «огорчаются» при, соответственно, правильных и неправильных ответах, внизу окна игры идет подсчет обоих видов и процента правильных ответов. Для каждого игрового набора определенные его автором категории являются неизменными, а значения появляются в случайном порядке. В данном случае (рис. 3) значение «Танзания» следует перетащить в категорию «Африка».

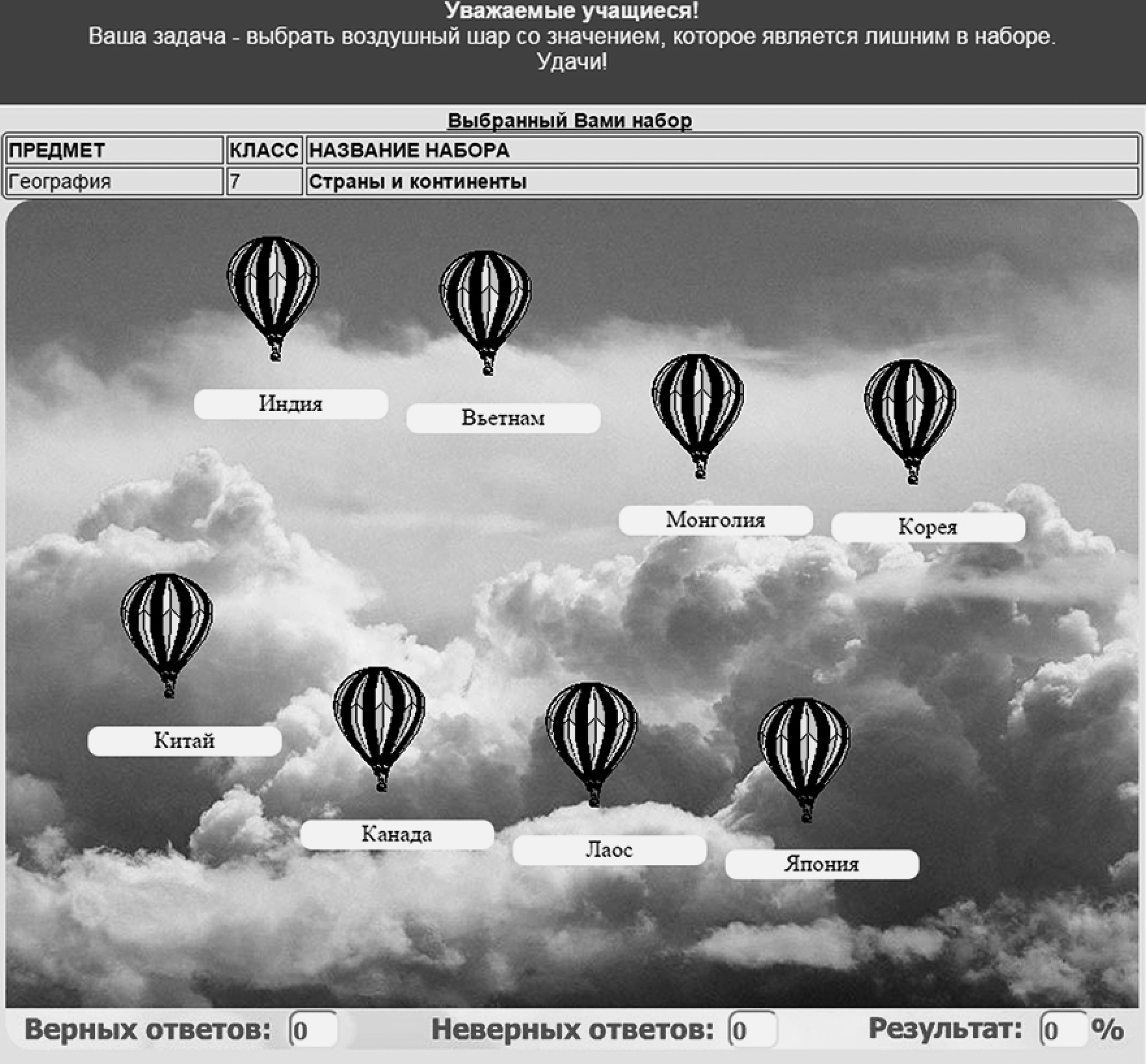

С помощью ярлыков на правой панели страницы можно переключиться на другой тип игры, при этом будет использоваться тот же игровой (тренировочный) набор данных (рис. 4 и 5).

В игре «найти лишнее» учащемуся требуется определить, какое из представленных значений не принадлежит категории. Эта задача, как правило, сложнее, т. к. для ее решения сначала требуется определить категорию, к которой принадлежат все значения, кроме одного. При правильном выборе воздушный шар «взрывается» и появляется следующий набор. Подсчет ответов и процентов производится аналогично базовому типу игр. В данном случае (рис. 4) все, кроме одного значения, принадлежат категории «Азия», значение «Канада» является лишним, кликнуть следует по нему. При каждом новом цикле игры категория, к которой принадлежит большинство значений, и лишнее значение определяются случайным образом.

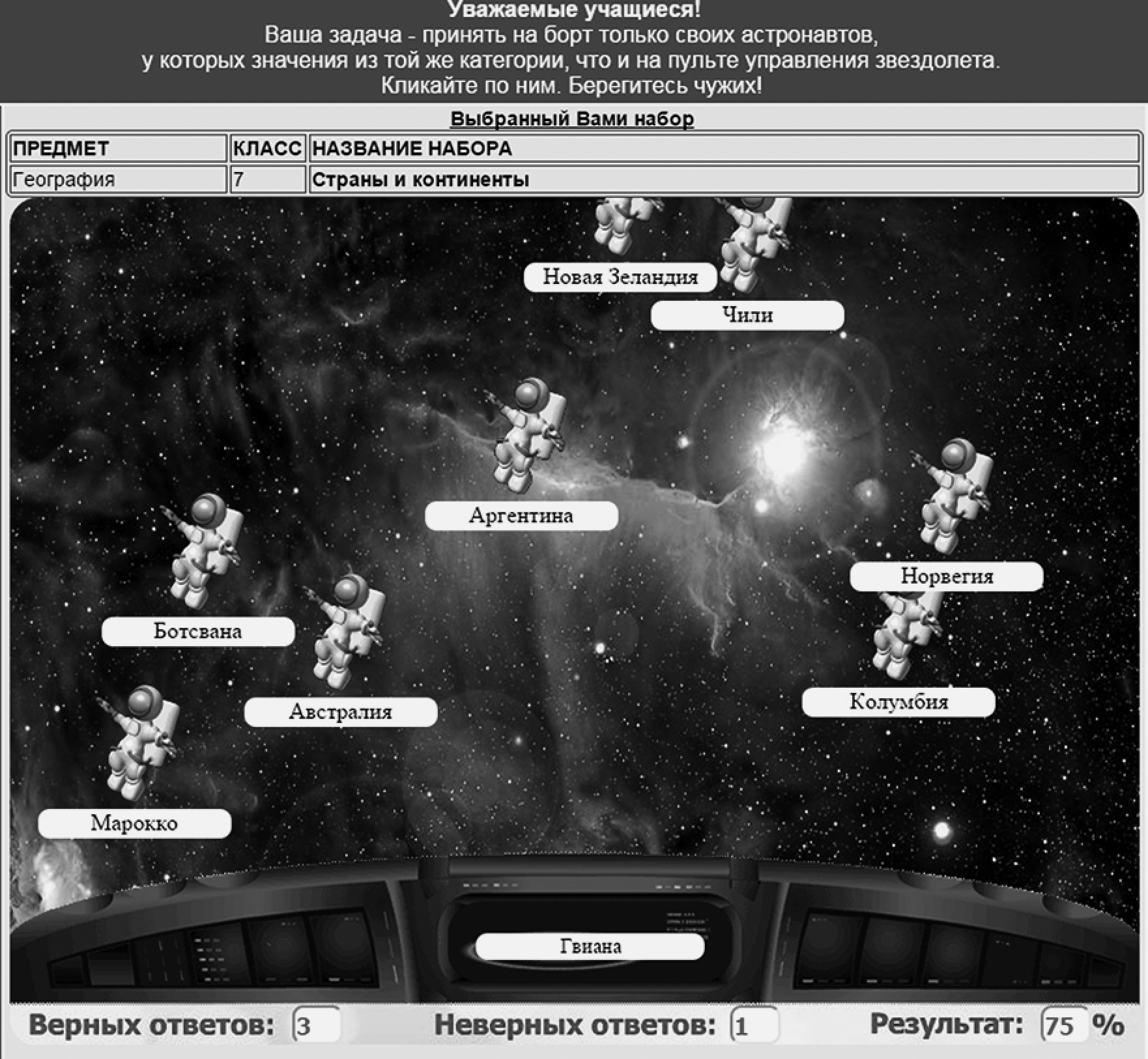

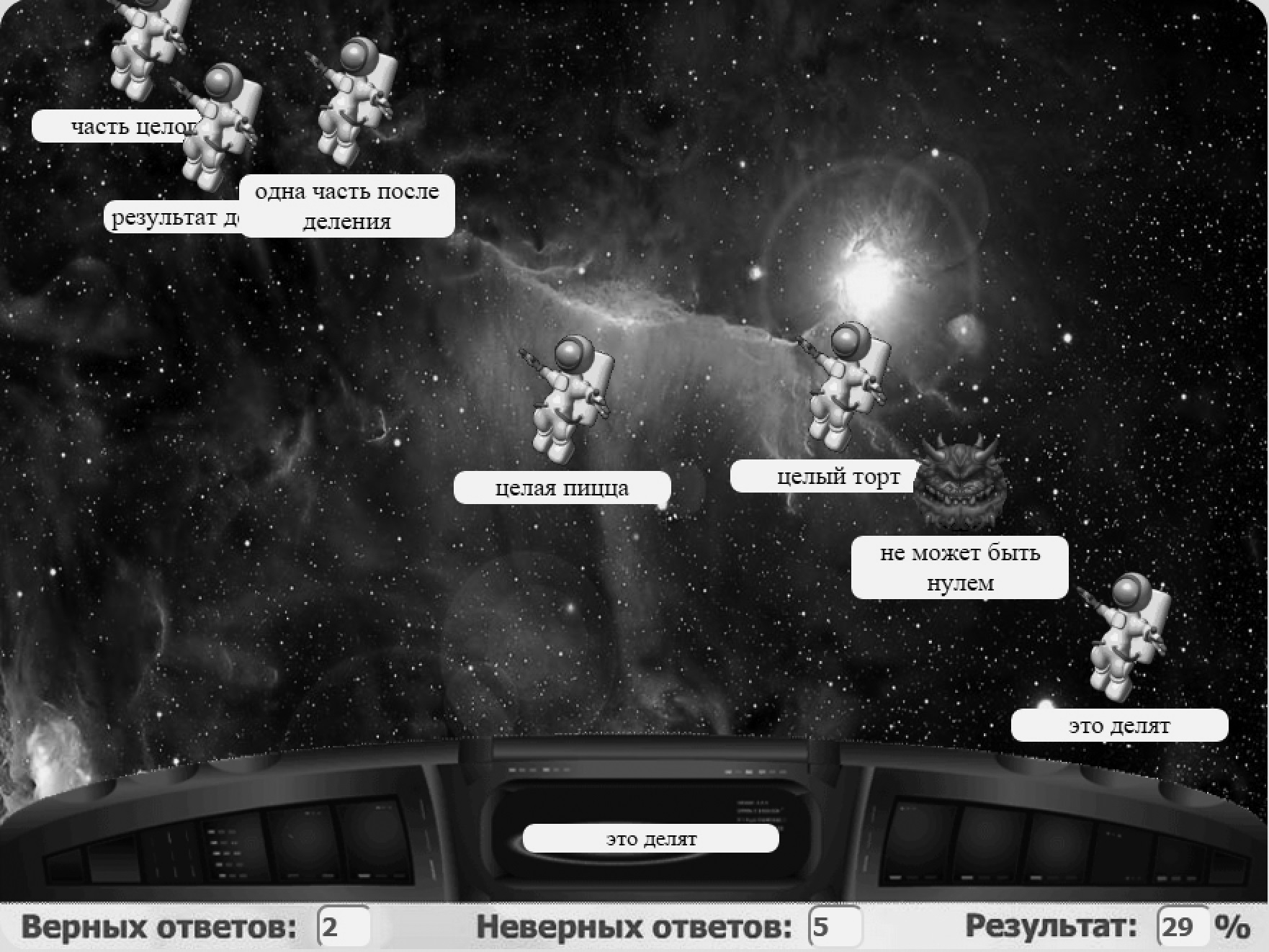

В игре «продолжить ряд» на «панели управления космического корабля» размещена табличка со случайно выбранным значением из случайно выбранной категории. Сверху вниз движутся космонавты, у них плашки со значениями всех категорий. Учащемуся следует подбирать значения из той же категории, что и значение на его корабле, и пропускать всех прочих. Эта задача еще сложнее, чем предыдущие, т. к. по одному значению нужно предположить категорию и продолжить ряд значений из нее. Кроме того, игра является дидактической, время решения ограниченно. При клике на правильном значении (из того же ряда) за космонавтом вылетает спасательный челнок, в случае ошибочного выбора в скафандре вместо космонавта обнаруживается «страшный монстр».

Если учащийся успешно продолжил ряд из 10 значений, на панели появляется новое случайное значение из случайной категории.

В данном примере (рис. 5) значение «Гвиана» принадлежит категории «Южная Америка». Из попавших в поле зрения космонавтов следует подобрать «Чили», «Аргентину» и «Колумбию», а остальных пропустить.

Играть в игры разных типов можно в любом порядке, переключаясь с помощью ярлыков на правой панели страницы. Для выхода из конкретной игры к основному списку следует нажать пункт меню «Главная» на левой панели или кнопку «На главную» на правой панели.

Инструкции по созданию и редактированию игровых наборов

Чтобы создать собственный игровой набор, следует:

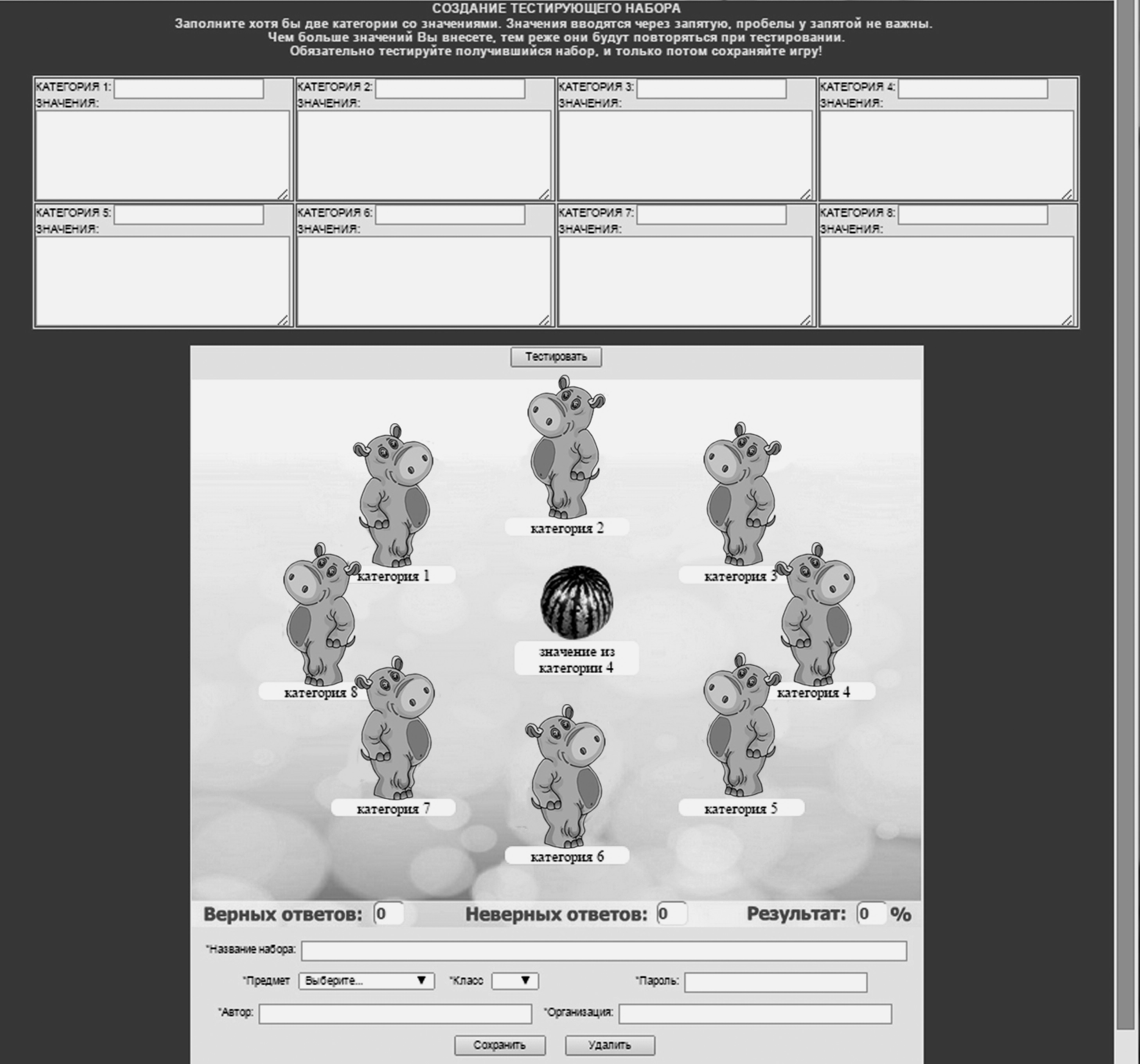

1. Нажать кнопку «Создать набор» на правой панели главной страницы. Произойдет переход на страницу создания набора (рис. 6).

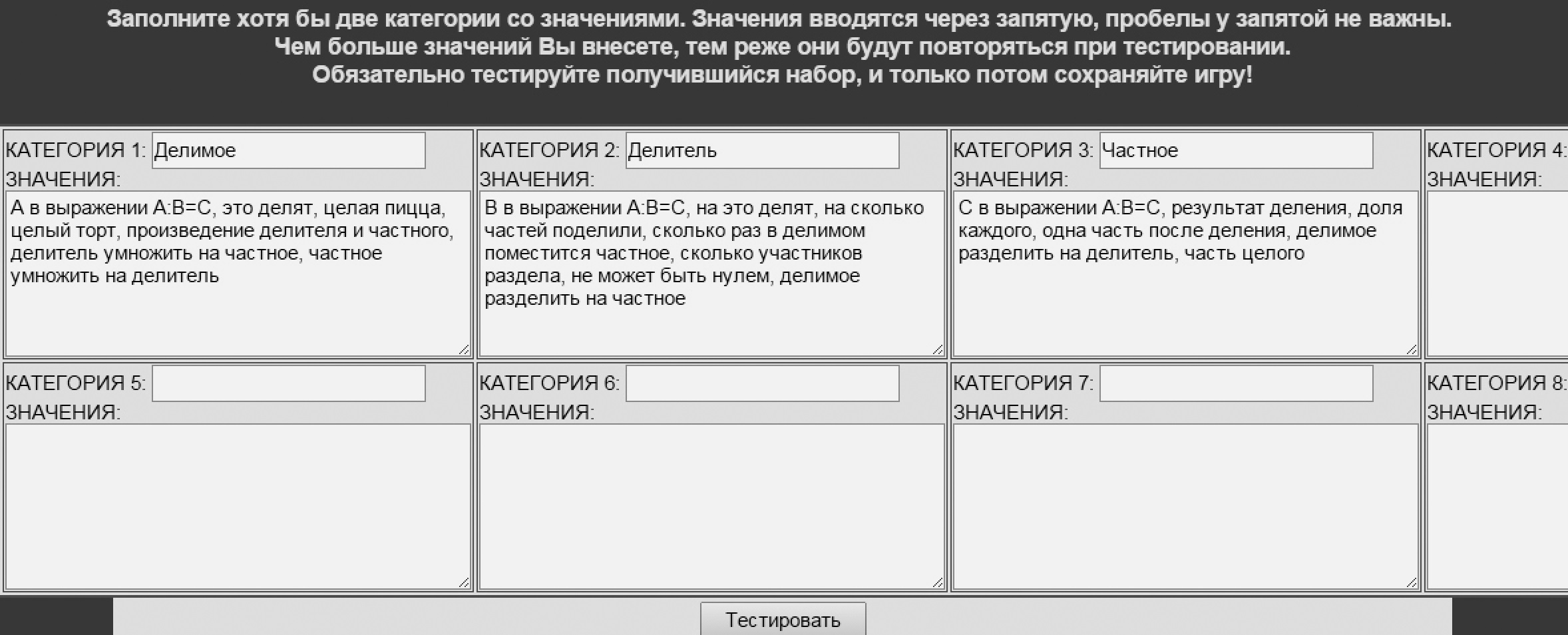

2. Заполнить поля области ввода данных согласно краткой инструкции на странице. Использовать столько полей «категория/значение», сколько необходимо для конкретного набора. Скриншот с введенными данными для игрового набора «Компоненты деления» (математика, 5-й класс) представлен на рис. 7.

Необходимо заполнить хотя бы две пары «категория/значения». Значения вводятся через запятую, после последнего значения никаких знаков ставить не надо. Если пользователь заполнил менее двух пар «категория/значения» либо заполнил поле «категория», а поле «значения» оставил пустыми (или наоборот), при тестировании будет выдано сообщение об ошибке.

3. Нажать кнопку «Тестировать». В окне игры вместо общего шаблона игры появится игра с введенными категориями и значениями (рис. 8).

4. Заполнить поля информации о наборе: название набора, автор, организация, пароль, предмет и класс (выбор из ниспадающих списков).

5. Нажать кнопку «Сохранить» или «Удалить» (например, если это был тестовый набор). После этого игровой набор появится в общем списке и в выборке по предмету. Все три игры по данному набору будут сформированы автоматически (рис. 9, 10).

Чтобы редактировать созданный ранее игровой набор, следует найти его в общем списке на главной странице сайта или в выборке по категориям и пройти по ссылке «изменить» рядом с его названием (рис. 1, 2). Пользователю будет предложено ввести свой пароль к набору.

Страница редактирования набора практически ничем, кроме заголовка, не отличается от страницы создания набора (рис. 6–8). Следуя приведенной выше инструкции, можно внести изменения (добавить категории, значения, сменить пароль или название набора и т. д.).

Методические рекомендации по созданию игровых наборов

Классификация — неотъемлемая часть любой науки (и тем более учебного предмета), признак ее сформированности. Найти множество классификаций можно в материале каждого учебного предмета, из опыта — в каждом разделе и теме. Единственный вопрос — достаточное ли в этих категориях количество значений, чтобы составить тренировочный набор? Классификации и их содержимое (род, вид, подвид, их признаки и характеристики), как правило, являются основными объектами освоения и контроля знаний учащихся. Классификация — всегда ядро изучаемой темы, ее требуется заучить, усвоить, знать. Она является главным средством восстановления утраченных и забытых знаний. Приведем некоторые методические рекомендации по созданию игровых тренировочных наборов в конструкторе универсальных дидактических игр. Для целей применения конструктора полная классификация необязательна, но необходимо строгое соблюдение правила одного основания и правила исключения. Правило исключения является критичным при делении понятия, его несоблюдение приведет к логическим ошибкам и резкому снижению мотивации учащихся к использованию тренировочных наборов.

ПРИМЕР

Например, в тесте «Треугольники и их свойства» можно создать две категории: «прямоугольный треугольник» и «равносторонний треугольник», несмотря на то что существуют и другие. Такая классификация будет неполной, не исчерпывающей всего понятия «треугольник». Но она в данном случае допустима, т. к. мы рассматриваем специфические свойства указанных видов. Создание третьей категории — «равнобедренный треугольник» является ошибочным. Существуют равнобедренные прямоугольные треугольники, а множество равносторонних треугольников является подмножеством равнобедренных. Такие категории пересекаются. Даже если допустить такое нарушение формальной логики для специфических задач, следует принять во внимание, что при создании учителем тренировочного набора происходит четкое сопоставление между категорией и значениями из нее. Значение-характеристика «два угла по 60°" будет сопоставлено с категорией «равносторонний треугольник». Учащийся, проходящий тест, может отнести это значение к категории «равнобедренный». Формально он будет прав, но система зачтет ответ как неверный.

Деление при классификации (категоризации) может быть как дихотомическим, так и по видообразующему признаку.

Самый простой пример дихотомического деления — «Таблица умножения» — присутствует на сайте в разделе «Математика». В этом наборе две категории: «правильно» и «неправильно». По такому принципу («истина/ложь»), очевидно, можно создать набор для абсолютно любого предмета и темы. Также примеры дихотомического деления в существующих наборах:

- «Металлы/неметаллы» (химия);

- «Вектор/растр» (информатика и информационно-коммуникационные технологии (далее — ИКТ));

- «Чередование корней рос/раст» (русский язык) и т. д.

Эффективным для применения в тестирующих наборах является также тематическое деление (например, в наборе «Немецкая тематическая лексика: игрушки, еда, животные, квартира» нет полной классификации, есть лишь деление набора существительных по признаку принадлежности к одной из тем-категорий).

Наконец, несколько слов о достаточном числе значений. Поскольку во всех типах игр используется генератор случайных чисел, повторения значений, предъявляемых пользователю, неизбежны. Для целей обучения это неплохо. Однако чем больше значений в категориях, тем реже происходят повторения, тем интереснее игра для учащихся.

Применение игр в образовательном процессе

Конструктор универсальных дидактических игр может применяться на следующих этапах обучения:

1. Работа на уроке:

- закрепление знаний и формирование умений и навыков;

- контроль и коррекция знаний, умений и навыков учащихся.

2. Подготовка к уроку (домашняя работа):

- закрепление знаний и формирование умений и навыков.

3. Внеурочная деятельность:

- конкурсные и творческие задания;

- создание тренирующих наборов как ученический проект.

Систему можно применять как при традиционной классно-урочной организации образовательного процесса, так и при дистанционной или смешанной.

Технические средства обучения

Технические средства обучения, которые могут быть задействованы при работе с конструктором универсальных дидактических игр:

- интерактивная доска;

- компьютер учителя с проекцией на экран;

- компьютеры в кабинете информатики и ИКТ;

- домашние компьютеры и планшеты учащихся.

Рассмотрим варианты применения системы в образовательном процессе на уроках разного типа.

1. Фронтальный опрос. Тип человеко-машинного взаимодействия: интерактивное взаимодействие с информацией на большом экране. Учитель предлагает закрепить знания по пройденной теме. К интерактивной доске или учительскому компьютеру приглашается учащийся. Остальным учащимся предлагается самим отвечать на поставленные вопросы и предлагать свои варианты в случае ошибок отвечающего. В соответствии с процентом правильных ответов, отображаемым на экране, может выставляться отметка. Следующий учащийся приглашается либо по окончании цикла из 10 «вопросов» в игре, либо на следующий вид игры по той же теме. Таким образом, например, если в игровом наборе 20 значений, опрос может охватывать до 5 учащихся. В связи с тем, что сложность игр различается, для мотивированных учащихся рекомендуется использовать сразу тип игры «убрать лишнее» или «продолжить ряд».

2. Тренировка. Тип человеко-машинного взаимодействия: интерактивное взаимодействие с информацией на малом экране индивидуально или в малых группах. Учитель предлагает закрепить знания по пройденной теме с помощью компьютеров в кабинете информатики и ИКТ. Учащиеся разбиваются на группы и, обсуждая вопросы внутри групп, используют указанный игровой набор на сайте. Работа может быть ограничена по времени до 10–20 мин или по 5–7 мин на каждый тип игры. Учитель выступает в роли организатора и консультанта, объясняет причины ошибок и напоминает теоретическую часть темы в случае необходимости.

В соответствии с процентом правильных ответов, отображаемым на экране, учащимся с лучшими результатами может выставляться отметка. Особенно эффективно создание ситуации соревнования, когда соперничающие группы стараются выполнить больше заданий и с лучшим процентом правильных ответов.

3. Тест. Тип человеко-машинного взаимодействия: интерактивное взаимодействие с информацией на малом экране индивидуально. Возможна организация интегрированного урока с учителем информатики и ИКТ, т. к., как правило, компьютеров для индивидуальной работы всего класса не хватает и необходима письменная работа. Учитель контролирует знания по пройденной теме с помощью компьютеров в кабинете информатики и ИКТ. Учащимся предлагается индивидуально использовать указанный игровой набор на сайте. Вводится ограничение по времени либо по общему количеству вопросов. Объявляются критерии выставления отметок в соответствии с процентом правильных ответов. В зависимости от успеваемости учащегося учитель предлагает ему либо более простой (сортировка), либо более сложный тип игры. Учитель наблюдает за самостоятельной работой учащихся, выставляет оценки по окончании времени работы, приглашает к компьютерам следующую группу учащихся. По завершении теста учитель разбирает причины наиболее частых ошибок.

Неизбежное повторение значений, отображаемых в игре, приведет как к механическому запоминанию классификаций, так и к осмыслению ошибок. «Машинная» (условно, объективная) оценка знаний и быстрое выставление отметок — дополнительные плюсы такого варианта. Тест может проводиться как с предварительным ознакомлением с игровым набором (задание на дом), так и с его непосредственным созданием (или предъявлением) перед контролем знаний.

4. Домашнее задание. Тип человеко-машинного взаимодействия: интерактивное взаимодействие с информацией на малом экране индивидуально.

Учащимся в качестве домашнего задания предлагается поиграть в определенный тренировочный набор на сайте classtools.ru для закрепления знаний, умений и навыков по пройденной теме. В случае ошибок предлагается найти правильные ответы в учебнике или вынести вопросы на обсуждение на следующем уроке.

Выполнение домашнего задания может контролироваться:

- с помощью опроса;

- с помощью теста;

- с помощью скриншота, показывающего количество пройденных в игре заданий и удовлетворительного (определяемого учителем) процента правильных ответов. Скриншот высылается учащимся по электронной почте. В этом случае могут быть выставлены отметки за домашнее задание.

Такое домашнее задание особенно привлекательно для форм дистанционного обучения. С целью улучшения его реализации впоследствии в конструктор планируется встроить систему личной статистики учащихся.

5. Творческое задание (проект). Этот вариант применения особенно влияет на развитие учебно-логических умений, т. к. связан с самостоятельной обработкой и организацией материала по разным предметам, поиском классификаций и их корректным встраиванием в игровой набор.

Учитель-предметник в качестве творческого задания (проекта) предлагает высокомотивированным учащимся тему (темы) для создания тренировочных наборов. Эти наборы впоследствии применяются на уроках всем классом на фронтальном опросе, тесте, тренировке.

Экспериментальная работа с обучающимися

В 2013/14 уч. г. в Школе № 1220 был проведен эксперимент,в ходе которого учащиеся 11-го класса в количестве 25 чел. создавали игровые наборы для учащихся разных классов. Работа проводилась по следующей схеме:

- выбор учебной дисциплины (произвольный);

- консультации с учителем-предметником;

- выбор класса, учебника, раздела и темы;

- нахождение подходящего образовательного контента;

- создание игрового набора в конструкторе classtools.ru;

- проверка учителем-предметником образовательного контента;

- контроль учителем корректности заполнения полей ввода;

- доработка набора;

- использование игрового набора учителем-предметником на уроках (при совпадении с рабочей программой);

- получение обратной связи от учащихся и учителей-предметников.

В ходе эксперимента были созданы следующие игровые наборы:

- «Валентность» (химия, 9-й класс);

- «Боги в религиях мира» (история, 6-й класс);

- «Производные предлоги» (русский язык, 9-й класс);

- «Сферы общественной жизни и их элементы» (обществознание, 11-й класс);

- «Окончания прилагательных и местоимений» (немецкий язык, 9-й класс) и многие другие, представленные на сайте http://classtools.ru.

Анализ хода и результатов эксперимента позволил сделать следующие выводы:

- создание игровых наборов посильно и не трудоемко для старшеклассников, т. к. сформированный к 11-му классу логический аппарат позволяет успешно работать с любыми классификациями из учебников;

- требуемая обратная связь от учителя-предметника и учителя информатики и ИКТ незначительна;

- работа над игровым набором приводит к повторению и переосмыслению учебного материала учащимся-разработчиком;

- работа над игровым набором и обратная связь приводят к дальнейшему развитию учебно-логических умений учащегося-разработчика (табл.);

- применение игровых наборов на уроках приводит к высокой мотивации к обучению5, особенно если учащиеся проинформированы, что эти игры разработаны старшеклассниками.

Учебно-логические умения, развиваемые средствами classtools.ru6

| Учебно-логическое умение | Сортировка по категориям | Исключение лишнего | Продолжение ряда |

|---|---|---|---|

| Определение объекта анализа | * | * | |

| Определение аспекта анализа | * | * | * |

| Определение компонентов объекта | * | ||

| Установление связей компонентов объекта | * | ||

| Определение свойств и существенных признаков объекта | * | * | * |

| Определение объектов сравнения | * | * | * |

| Определение аспектов сравнения | * | * | |

| Выполнение сравнения разных типов | * | * | * |

| Осуществление индуктивного обобщения | * | * | |

| Осуществление дедуктивного обобщения | * | ||

| Осуществление классификации | * | * | * |

Учащимся часто приходится запоминать большие объемы информации. Весьма распространенным приемом (особенно при обучении языкам) являются карточки. Использование учащимся конструктора classtools.ru существенно повышает привлекательность этой методики. Учащийся создает игровой набор, наполняя его классификацией и значениями изучаемой темы, и тренируется с его помощью.

По результатам апробации игровых наборов в 5-9-х классах следует отметить, что характер деятельности, складывающейся в ходе работы учащихся в системе, отличается:

- интенсивным управленческим и коммуникационным процессом обмена знаниями;

- высокой мотивацией к саморазвитию и постижению нового;

- повышением чувства индивидуальной ответственности в групповой деятельности;

- высокой эмоциональной окраской.

Авторский ЭОР, размещенный по адресу http://classtools.ru, не только является уникальным для российского сегмента глобальной сети, но и во многом функционально превосходит свободно распространяемые и коммерческие мировые аналоги.

Изначально игры, применяемые в ресурсе, были разработаны учащимися с помощью Adobe Flash и языка ActionScript. В связи с постепенным отказом от Flash-технологий производителями оборудования и операционных систем было принято решение о переходе на технологии HTML5, CSS3, JS и JQuery. В начале 2015 г. этот переход был осуществлен, что позволило добиться полной кросс-платформенности и возможности использования ресурса на любом устройстве, в т. ч. с сенсорным экраном.

Широкое распространение информации о ресурсе среди учителей и преподавателей может привести к созданию уникальной базы игровых (тренировочных) наборов, всероссийской площадки обмена опытом учителей-предметников. Планируется развитие ресурса за счет добавления новых типов игр. Принципиальным вопросом является не смена игрового движка или картинки на экране, но поиск новых дидактических приемов по усвоению знаний и навыков.