Дополнительные общеобразовательные программы: нормативно-правовой аспект

Перед проектированием дополнительных общеобразовательных программ необходимо ответить на целый ряд вопросов: какие образовательные организации имеют право реализовывать эти программы, кто и как регулирует их деятельность. И это только первые вопросы, с которыми сталкивается каждый педагог.

Программное обеспечение дополнительного образования

Необходимость изменений в программном обеспечении дополнительного образования

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) введено новое понятие, фиксирующее базовую основу педагогической работы в системе дополнительного образования — «дополнительная общеобразовательная программа» (ч. 4 ст. 12). Практика экспертизы данных программ, представляемых образовательными организациями (далее — ОО), открывающими многочисленные кружки, студии, секции, клубы, показывает, что многие педагоги, создающие такого рода программы, имеют ряд проблем в процессе их подготовки. В настоящее время отсутствует официально разработанная (в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ) и рекомендованная органами управления образованием структура дополнительной общеобразовательной программы.

Традиционно большинство педагогов продолжают ориентироваться на Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, направленные письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06–1844 (далее — Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей). Этот документ содержит ссылку на утративший силу Закон РФ от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании», следовательно, не соответствует современному законодательству, хотя включает методические рекомендации, которые раскрывают структуру образовательной программы. Поэтому большинство разработчиков современных дополнительных общеобразовательных программ придерживаются именно этого варианта.

В Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р (далее — Концепция развития дополнительного образования детей), подтвержден принцип программоориентированности, раскрывающий роль образовательной программы как базового элемента системы дополнительного образования детей.

Нормативно-правовыми документами в сфере образования закреплено понятие «образовательная программа», поэтому все разрабатываемые образовательные программы должны вписываться в законодательно установленные рамки и содержать в своей структуре обозначенные в Федеральном законе № 273-ФЗ компоненты. В противном случае документ не может называться образовательной программой.

Следовательно, привычная для всех структура дополнительной общеобразовательной программы (выстроенная в соответствии с Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей) должна быть пересмотрена и переформатирована с учетом требований современного законодательства. Если по каким-то причинам разработчик программы этого не делает, то он разрабатывает и реализует все что угодно, только не образовательную программу.

Таким образом, вступление в силу Федерального закона № 273-ФЗ и появление последующих нормативных и методических документов влечет за собой необходимость внесения ряда изменений в программное обеспечение дополнительного образования. Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, должны максимально быстро провести обновление программного обеспечения своей образовательной деятельности. Совершенно очевидно, что для проведения такой работы необходимо, как минимум, адекватное понимание тех требований, которые предъявляют действующие нормативные документы к дополнительному образованию в целом и дополнительным общеобразовательным программам в частности.

Программное поле дополнительного образования детей

Рассмотрим программное поле современного дополнительного образования детей в нормативно-правовом аспекте. Нормативное регулирование программного обеспечения дополнительного образования обеспечивает Федеральный закон № 273-ФЗ.

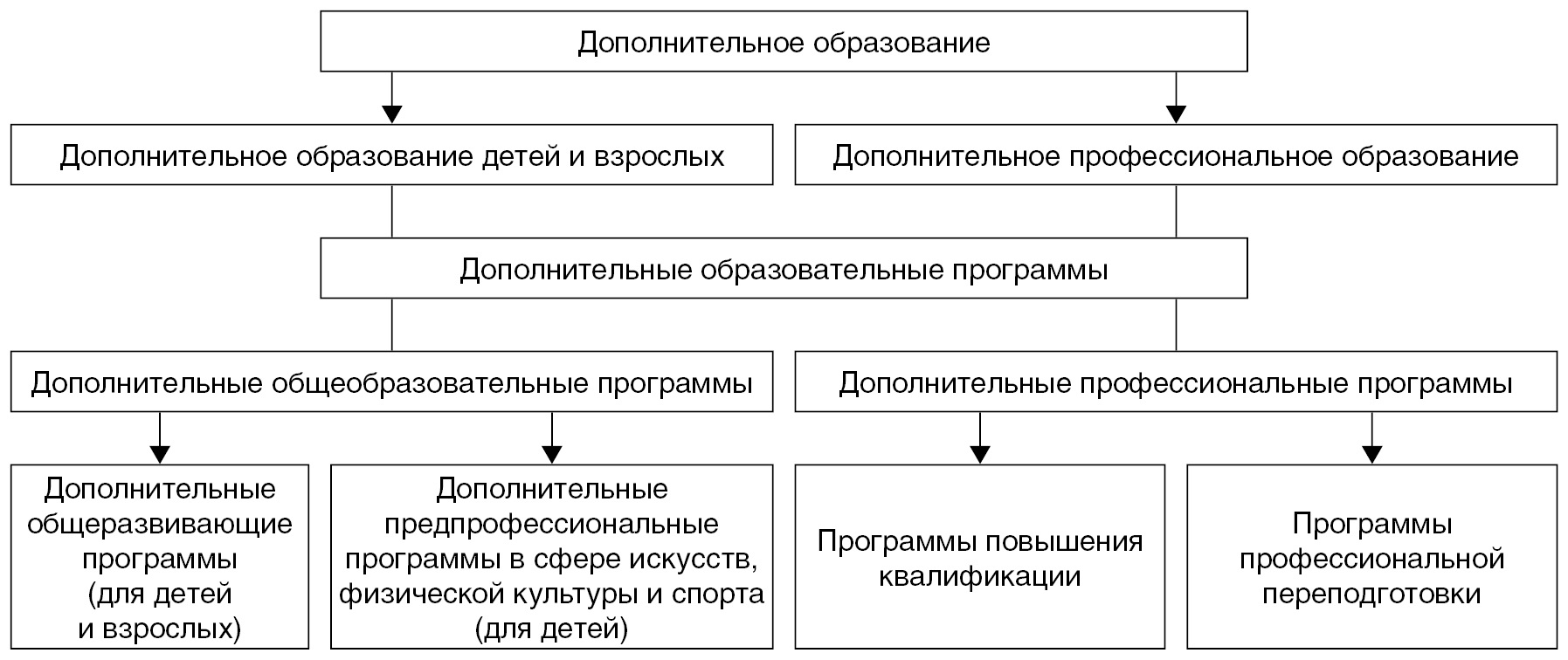

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование (ч. 6 ст. 10). Соответственно этому выделяются и два вида дополнительных образовательных программ (ч. 4 ст. 12):

- дополнительные общеобразовательные программы (в т. ч. общеразвивающие и предпрофессиональные);

- дополнительные профессиональные программы (в числе которых программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки (рисунок)).

Нормативно-правовыми основаниями разработки дополнительных общеобразовательных программ являются следующие документы:

- Федеральный закон № 273-ФЗ;

- СанПиН 2.4.4.3172–14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;

- Концепция развития дополнительного образования детей;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 (далее — Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП).

Организации и обучающиеся

Следующие ОО имеют право реализовывать дополнительные общеобразовательные программы (ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ):

- дошкольные ОО;

- общеобразовательные организации;

- профессиональные ОО;

- ОО высшего образования;

- организации дополнительного образования;

- организации дополнительного профессионального образования.

Также образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам вправе осуществлять:

- организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (ч. 3 ст. 31);

- организации, осуществляющие социальное обслуживание (ч. 3 ст. 31);

- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ч. 1, ч. 3 ст. 31);

- дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях (ч. 4 ст. 31);

- иные юридические лица (ч. 5, ст. 31);

- нетиповые образовательные организации (ч. 5 ст. 77).

К освоению дополнительных общеобразовательных программ «допускаются любыелица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы» (ч. 3 ст. 75).

Понятие «дополнительная общеобразовательная программа»

В Федеральном законе № 273-ФЗ нет прямого определения понятия «дополнительная общеобразовательная программа», но очевидно, что дополнительная образовательная программа, являясь разновидностью образовательной программы как таковой, должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к образовательным программам.

В тексте Федерального закона № 273-ФЗ образовательная программа определяется как «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» (ч. 9 ст. 2).

Как видим, данное в Федеральном законе № 273-ФЗ общее понятие программы определяет сущность и задает структуру и в отношении дополнительной общеобразовательной программы, которая должна отражать педагогическую концепцию педагога — разработчика программы, создавать целостное представление о содержании предлагаемого детям учебного материала, планируемых результатах его освоения, формах и способах их выявления и оценивания.

Дополнительная общеобразовательная программа — это:

- нормативный документ, определяющий содержание образования и технологии его передачи;

- программа, реализующаяся за пределами основных образовательных программ и направленная на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.

ВАЖНО

Формулировка «за пределами основных образовательных программ» кардинально отличает дополнительные общеобразовательные программы от рабочих программ курсов внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение результатов основной образовательной программы ОО (по уровням). Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности определена федеральными государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС) общего образования по уровням.

Направленность дополнительных общеобразовательных программ определяются в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП. Занятия в детских объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности:

- технической;

- естественнонаучной;

- физкультурно-спортивной;

- художественной;

- туристско-краеведческой;

- социально-педагогической.

Виды дополнительных общеобразовательных программ

Федеральным законом № 273-ФЗ введено разделение дополнительных общеобразовательных программ на общеразвивающие и предпрофессиональные (ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 75):

- дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых;

- дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.

Содержание и продолжительность обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой ОО (ч. 4 ст. 75). Что касается дополнительных предпрофессиональных программ, то особенности их реализации определяются ст. 83 и 84 Федерального закона № 273-ФЗ, о чем будет сказано ниже.

Дополнительные общеразвивающие программы

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы(далее — дополнительные общеразвивающие программы) являются определяющими для большинства ОО и преобладают среди дополнительных общеобразовательных программ. Предпрофессиональные дополнительные программы разрабатываются и реализуются в соответствии с особыми требованиями (Федеральный закон № 273-ФЗ, ч. 4 ст. 75) и далеко не всеми ОО. Вследствие новизны понятия «дополнительная общеразвивающая программа» целесообразно подробно остановиться на содержании и особенностях этого термина.

Дополнительные общеразвивающие программы направлены:

- на создание базовых основ образованности и формирование общей культуры обучающихся, расширение их знаний о мире и о себе;

- удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обучающихся в конкретной образовательной области;

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности обучающихся (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально организованной образовательной деятельности;

- накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками общения и совместной деятельности в процессе освоения программы.

Как справедливо отмечает Б.В. Куприянов, дополнительные общеразвивающие программы не выделяют каких-либо приоритетов среди многообразных способностей человека и развивают «многие свойства личности понемногу»1, не ориентируя на подготовку деятелей культуры и мастеров спорта, в отличие от предпрофессиональных программ. Дополнительные общеразвивающие программы позволяют формировать многогранность качеств личности, приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям, приобретать и максимально реализовывать потребность в познании и творчестве, самореализовываться и самоопределяться личностно и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности.

Характерные особенности дополнительных общеразвивающих программ можно определить, опираясь на разработки Л.В. Занкова, который под «общим развитием» понимал, во-первых, целостное развитие учащегося — его ума, воли, чувств, нравственности при сохранении здоровья, придавая каждому из этих компонентов одинаково важное значение; во-вторых, развитие способностей — свойств личности, обуславливающих успешность решения человеком тех или иных задач2. В рамках «общего развития» перечень способностей человека включает следующие:

- наблюдательность, способность воспринимать явления, факты — естественные, речевые, математические, эстетические и другие;

- мышление, способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т. д.;

- практические действия, способность создавать материальные объекты, производить ручные операции, используя (и развивая одновременно) восприятие и мышление3.

Перечисленные способности допустимо считать «общим базисом человеческого развития», который формируется в процессе образования. Такой взгляд на «общее развитие» человека близок идеологии ФГОС общего образования, в контексте которых практические приложения педагогических подходов — системного, деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного — вновь приобретают актуальность4.

Современное информационное общество ждет человека обучаемого, способного самостоятельно учиться, находить ответы на сложные вопросы, способного самостоятельно действовать, принимать решения, работать в проектном режиме. Для жизнедеятельности человека важно не столько наличие у него накопленных знаний, сколько умение использовать их, т. е. не структурные, а функционально-деятельностные качества.

На сегодняшний день формирование таких качеств личности выпускника, как обучаемость, умение проектировать непрерывную образовательную траекторию, в недостаточной мере решаются системой общего образования. Вот почему перед ОО остро встала проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включающих умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (далее — УУД).

Именно поэтому «Планируемые результаты» ФГОС общего образования (по уровням) определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты, что сближает общее образование с дополнительным образованием и предопределяет их взаимодействие (интеграцию).

СПРАВКА

В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования выделены следующие УУД:

• личностные (способность обучающегося осознавать, исследовать и принимать жизненные ценности и смыслы, а также самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация);

• регулятивные (способность управлять своей учебно-познавательной деятельностью, а также целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);

• познавательные (система способов познания окружающего мира и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации, а также общеучебные, логические действия, действия по постановке и решению проблем);

• коммуникативные (способность осуществлять коммуникативную деятельность, а также планирование сотрудничества, постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Таким образом, дополнительными общеразвивающими программами можно считать такие программы, в ходе освоения которых у обучающегося формируются УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

В этой связи при разработке дополнительной общеразвивающей программы целесообразно выделять элементы, обеспечивающие развитие УУД. При этом каждая программа, транслирующая социокультурный опыт конкретного вида деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных действий и таким образом определяет «зону ближайшего развития» соответствующих УУД5.

Так, дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности в первую очередь создают зону ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответственно для развития коммуникативных УУД; программы естественно-научной направленности — для познавательной деятельности и соответствующих ей УУД и т. д.

Дополнительные предпрофессиональные программы

Дополнительные предпрофессиональные программы охватывают образование в области искусств, а также в области физической культуры и спорта и реализуются исключительно для детей (ч. 2 ст. 75).

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и в области физической культуры и спорта предшествуют профессиональным образовательным программам, разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями (ч. 4 ст. 75), которые включают обязательные требования:

- к минимуму содержания;

- структуре дополнительных предпрофессиональных программ;

- условиям их реализации и срокам обучения по этим программам (ч. 8 ст. 2).

Федеральные государственные требования (далее — ФГТ) утверждаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Для дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ФГТ утверждаются Минспорта России по согласованию с Минобрнауки России, а ФГТ к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств — Минкультом России по согласованию с Минобрнауки России.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и в области искусств предусматривают выявление одаренных детей и создание условий для их соответствующего образования:

- в первом случае — физического воспитания и физического развития, получения ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в т. ч. избранного вида спорта), необходимых для спортивной подготовки;

- во втором — для художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, обретения опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Специфика дополнительных предпрофессиональных программ заключается в том, что эти программы имеют:

- особый порядок приема на обучение (индивидуальный отбор с целью выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные);

- особый порядок аттестации учащихся (ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ), форма и условия которой устанавливается федеральными органами исполнительной власти, и выдачи свидетельства об освоении этих программ (ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ);

- нормативную регламентацию минимума содержания, структуры и условий реализации таких программ — ФГТ, при этом ФГТ в области физической культуры и спорта учитывают требования федеральных стандартов спортивной подготовки.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в ОО дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), а также в соответствующих профессиональных ОО.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта реализуются в ОО, обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ.

Проектирование дополнительных общеразвивающих программ

Типичные ошибки проектирования

Для ОО дополнительного образования детей, общеобразовательных организаций первостепенный интерес, несомненно, представляют вопросы проектирования дополнительных общеразвивающих программ. Остановимся на типичных ошибках проектирования дополнительных общеразвивающих программ:

СПРАВКА

Приводимые типичные ошибки выявлены во время экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, проведенной в 2014—2015 гг. специалистами ГАОУ ВО г. Москвы «Московского института открытого образования» и привлеченными экспертами.

Экспертиза проведена с опорой на Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, а также с учетом положений нормативных документов, указанных в тексте статьи.

1. Оформление титульного листа:

- отсутствуют необходимые и достаточные сведения об утверждении программы (вместо даты и номера приказа об утверждении программы, как правило, составители программы приводят только номер протокола педагогического совета и Ф. И. О. руководителя ОО);

- приводится устаревшее наименование программы: «дополнительная образовательная программа» вместо нового — «дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» или (что тоже приемлемо) «дополнительная общеразвивающая программа»;

- вместо года разработки (переработки) программы и начала ее реализации в представленном виде приводится год последнего допуска программы к реализации (последнее фиксируется датой утверждения программы руководителем ОО).

2. Оформление пояснительной записки:

- используются устаревшие названия направленностей;

- допускается несоответствие указанной автором направленности реальному содержанию программы;

- абстрактно излагается актуальность (на основе ощущения смутной «общесоциальной потребности»), анализ социального заказа на уровне региона, района расположения учреждения у разработчиков практически не встречается;

- цель программы формулируется удаленно от тематики программы (например, всестороннее гармоничное развитие личности, духовное обогащение и т. п.) или слишком обобщенно (невозможно зафиксировать ее достижение), либо очень многослойно (фактически в состав цели попадают задачи);

- перечень задач является произвольным, что обусловлено следующими причинами:

— отсутствует понимание необходимости увязывания каждой поставленной задачи с конкретным ожидаемым результатом;

— отсутствует персональная ответственность педагога за достижение запланированного результата, а значит, и за поставленную задачу;

— смешение разных типов задач, их разграничение на обучающие, развивающие и воспитательные осуществляется не по содержанию, а через введение ключевых слов: «обучение», «развитие», «воспитание»; - слабая связь ожидаемых результатов с задачами;

- предлагаемые авторами системы оценочных средств для контроля заявленных образовательных результатов часто сконструированы произвольно, не опираются ни на какие теоретические основания;

- в большинстве случаев неубедительны попытки ввести в программы метапредметные и личностные результаты.

3. Учебно-тематический план:

- часто учебно-тематический план подменяется поурочно-календарным планированием;

- отсутствует деление на разделы и темы, трудно проследить соответствие содержания заявленной цели и задачам.

4. Содержание:

- тема излагается реферативно;

- отсутствует дифференциация на теоретические и практические занятия.

5. Методическое обеспечение: для многих авторов типична произвольная трактовка данного раздела, отсутствие приведенного перечня методических разработок, обеспечивающих программу.

6. Список литературы:

- незнание современных требований к оформлению библиографических списков;

- устаревшая литература;

- отсутствие рекомендованных интернет-ресурсов;

- отсутствие разделения литературы для разных категорий участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся).

Региональные рекомендации

Активное развитие получила практика разработки региональных рекомендаций, определяющих статус, структуру, содержание, уровни дополнительных общеобразовательных (в т. ч. общеразвивающих) программ. Например, в г. Москве предложено дифференцировать дополнительные общеразвивающие программы по уровням реализации. Выделяют три уровня: ознакомительный, базовый, углубленный. Приказом департамента образования г. Москвы от 17.12.2014 № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 учебном году» зафиксированы основные признаки программ каждого уровня.

В соответствии с цифровыми показателями, приведенными в вышеназванном приказе, а также с учетом имеющихся теоретических разработок6 в отношении специфики заявленных уровней упомянутую дифференциацию программ по трем уровням можно иллюстрировать с помощью таблицы.

Уровневая дифференциация дополнительных общеразвивающих программ

| Показатели | Уровни реализации | ||

|---|---|---|---|

| Ознакомительный | Базовый | Углубленный | |

| Понятие «уровень» | Знакомство обучающихся с основами определенного направления творческой деятельности. Формирование готовности обучающихся к образовательной деятельности и последующее выявление потенциальных возможностей и предпочтений при выборе вида деятельности с учетом индивидуальных интересов и способностей | Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в выбранной предметной области, способствующих профессиональной ориентации и успешной адаптации к жизни в обществе | Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков. Раскрытие творческих способностей личности в избранном виде деятельности на уровне высоких показателей образованности в какой-либо предметной или практической области |

| Цель (назначение) | Получение учащимися общих представлений о предметной области. Расширение информированности обучающихся в данной образовательной сфере, формирование интереса к выбору деятельности. Обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятельности | Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к выбранному виду (направлению) деятельности. Освоение базовых знаний, умений и навыков по определенному виду деятельности. Расширение спектра специализированных знаний по смежным дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, развитие личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых | Развитие компетентности учащихся в образовательной области и формирование навыков на уровне практического применения. Формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению, потребности в творческой деятельности и самореализации в рамках выбранного вида деятельности. Формирование метапредметных компетенций. Формирование компетенций успешной личности: • ценностно-смысловых (гражданской позиции, значимости собственной культурной среды); • социально-трудовых (знание маршрута своего профильного развития, умение оценивать труд коллег, бережное отношение к результатам своей и чужой деятельности); • коммуникативных (умение работать самостоятельно и в команде, умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, умение слышать других и др.) |

| Набор | Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья | Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий и т. п.) | Принимаются дети, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Набор проходит на основании результатов итоговой аттестации освоения программ базового уровня (в той же предметной области) или по итогам вступительных испытаний (определение уровня знаний в предметной области, наличия способностей и стремления к творческой или проектно-исследовательской деятельности) |

| Возраст обучающихся | 5–18 лет | 8–18 лет | 12–18 лет |

| Срок освоения программы | Не менее 3 мес. (как правило, до 1 года) | Не менее 1 г. (как правило, от 1 до 3 лет) | Не менее 2 лет |

| Время обучения (режим занятий) | 1–3 ч в неделю | 3–5 ч в неделю | 4–8 ч в неделю |

| Результат обучения (в качественном и количественном выражении) | Освоение программы. «Пробуждение» интереса учащихся и потребности в дальнейшем изучении выбранных предметных областей по программам более высоких уровней. Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся | Демонстрация учащимися определенного уровня творческих способностей и одаренности. Участие в общегородских мероприятиях не менее 50% обучающихся. Включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий не менее 10% обучающихся. Переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся | Активное участие в исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности. Сформированность ориентации на определенную профессию. Продолжение обучения в профильных ОО (уровень среднего профессионального и высшего образования). Участие в общегородских мероприятиях не менее 80% обучающихся. Включение в число победителей и призеров общегородских мероприятий не менее 50% обучающихся |

| Формы проведения занятий | Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом | Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. Обучение в малых группах | Групповая, индивидуальная |

| Образовательные технологии | Игровые, личностно-ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, диалогового обучения, репродуктивные и др., направленные на формирование у учащихся мотивации к познанию | Технологии проблемного, модульного, диалогового, дифференцированного и индивидуализированного, дистанционного обучения; игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности и самообразованию. Используются интерактивные методики (ролевые игры, метод проектов, постановка эксперимента, профильные экскурсии с «погружением» в практику тематической области и др.). Особое внимание уделяется рефлексии | Проектно-исследовательские, творческо-продуктивные, дифференцированного и индивидуализированного обучения, модульного обучения, учебной дискуссии, проблемного обучения; игровые, репродуктивные, дистанционного обучения и др., направленные на развитие мотивации в выборе профессии, самоопределение и самореализацию. Особое внимание уделяется рефлексии |

| ОО | Государственные общеобразовательные организации | Государственные общеобразовательные организации. Государственные организации дополнительного образования детей | Государственные общеобразовательные организации. Государственные организации дополнительного образования детей |

Уровневый подход, несомненно, имеет прикладное практическое значение. Ведь в федеральных нормативных документах дифференциация дополнительных общеобразовательных программ не идет дальше их разграничения на общеразвивающие и предпрофессиональные (ч. 2 ст. 75 Федерального закона № 273-ФЗ). Между тем для реальной практики учреждений, работающих с детьми разного возраста, разных потенциальных возможностей, чрезвычайно важна конкретизация картины их программного поля. Это необходимо в первую очередь для формирования представлений о преемственности в процессе реализации разработанных программ, о динамике возможного личностного роста обучающегося, пришедшего в систему дополнительного образования, наконец, для упорядочения процессов финансирования дополнительного образования в государственных ОО.

Разработка региональных рекомендаций не предусмотрена федеральным законодательством и не может являться обязательным требованием для ОО. Однако по решению учредителя такого рода документы в регионах создаются и принимаются к исполнению.

Разработка дополнительных общеразвивающих программ

Общими ключевыми моментами, первостепенными для разработки дополнительных общеразвивающих программ, являются следующие:

1. Дополнительные общеразвивающие программы не выделяют каких-либо приоритетов среди многообразных способностей человека, они направлены на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие и воспитание личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в современном обществе.

2. Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ:

- преобладание развития общих способностей личности над специальными;

- приоритет развития УУД;

- развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, творческой активности личности;

- развитие мобильности и адаптируемости личности.

3. Цель дополнительной общеразвивающей программы имеет обобщенный характер, связана с общим развитием учащегося и предполагает выход на личностный образовательный результат. Цель может быть направлена:

- на развитие учащегося в целом или каких-то определенных способностей;

- формирование у учащегося умений, навыков, потребности самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться; на формирование и развитие нравственных ценностей, личностных качеств;

- художественно-эстетическое, интеллектуальное, духовно-нравственное или физическое развитие;

- обучение трудовым навыкам, коллективному взаимодействию и взаимопомощи и т. п.

4. Задачи — это способы поэтапного достижения цели в обучении, воспитании, развитии учащихся:

- обучающие задачи отвечают на вопросы: что узнает, чему научится, какие представления получит, чем овладеет, в чем разберется учащийся, освоив программу;

- развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей и возможностей учащихся, а также внимания, памяти, мышления, воображения и т. д.;

- воспитательные задачи отвечают на вопрос: какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у учащихся.

5. Содержание дополнительных образовательных программ (включая общеразвивающие программы) в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей должно быть ориентировано:

- на создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в т. ч. учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

6. Разработчики дополнительных общеразвивающих программ: согласно ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются ОО, если иное не установлено федеральным законом. Данная позиция в полной мере относится и к дополнительным общеразвивающим программам: содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 75). Таким образом, отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ относится к компетенции ОО.

Cтруктура дополнительной общеразвивающей программы

Далее представляем структуру дополнительной общеразвивающей программы, соответствующую нормативно-правовым документам в сфере образования. Понятие образовательной программы, данное в Федеральном законе № 273-ФЗ, определяет сущность и задает структуру также и дополнительной общеразвивающей программы (ч. 9 ст. 2). Структура дополнительной общеразвивающей программы должна включать:

- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты);

- комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации.

Дополнительные общеобразовательные программы, включая общеразвивающие, должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся (ч. 1. ст. 75 Федерального закона № 273-ФЗ). В соответствии с п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны ежегодно обновлять эти программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Рассмотрим детально содержание структурных компонентов программы.

I. Титульный лист программы — первая страница, предваряющая текст программы и служащая источником библиографической информации, необходимой для идентификации документа:

- наименование вышестоящих органов образования, которым подчинена ОО, наименование ОО, гриф утверждения программы (с указанием Ф. И. О. руководителя ОО, даты и номера приказа);

- наименование вида программы (дополнительная общеразвивающая программа);

- название программы (отражающее ее содержание);

- адресат программы (обучающиеся определенного возраста);

- срок ее реализации;

- Ф. И. О. и должности разработчика(ов) программы, город и год ее разработки/переработки).

II. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы:

1. Общая характеристика программы:

- направленность (профиль) программы — техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;

- актуальность программы — своевременность, современность предлагаемой программы;

- отличительные особенности программы — характерные свойства, отличающие программу от других аналогичных; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие;

- адресат программы — примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе;

- срок освоения программы — определяется содержанием программы — количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения;

- объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы;

- режим занятий — периодичность и продолжительность занятий;

- формы обучения и виды занятий (беседы, лекции, практические занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, дистанционные занятия и др.).

2. Цель и задачи программы:

- цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; должна быть конкретна, перспективна, реальна, значима;

- задачи — это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является поставленная цель.

3. Содержание:

- учебный план содержит название разделов и тем программы, количество теоретических и практических часов;

- содержание учебно-тематического плана — это реферативное описание разделов и тем программы в последовательности, заданной учебным планом, включающее описание теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме.

4. Планируемые результаты — совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций (предметных, личностных, метапредметных результатов), приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершении; формулируются с учетом цели и содержания программы.

III. Комплекс организационно-педагогических условий:

1. Календарный учебный график — это составная часть образовательной программы, являющейся комплексом основных характеристик образования; определяет (ч. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ):

- количество учебных недель и количество учебных дней;

- продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов/этапов;

- составляется для каждой группы и является обязательным приложением к дополнительной общеобразовательной программе.

2. Условия реализации программы — реальная и доступная совокупность условий реализации программы: помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы.

3. Формы аттестации разрабатываются для определения результативности усвоения образовательной программы, отражают цель и задачи программы:

- зачет, контрольная работа;

- творческая работа;

- выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые занятия, вернисажи и т. д.

4. Оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов.

5. Методические материалы — обеспечение программы методическими видами продукции:

- указание тематики и формы методических материалов по программе;

- описание используемых методик и технологий, включающее современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии, групповые и индивидуальные методы обучения.

6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы для модульных, интегрированных, комплексных программ (ч. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).

7. Индивидуальный(ые) учебный(ые) план(ы), если это предусмотрено локальными документами ОО (ч. 23 ст. 2, ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ).

IV. Список литературы может быть составлен для разных участников образовательного процесса — педагогов, учащихся. Он оформляется в соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок и включает:

- основную и дополнительную учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии);

- справочные пособия (словари, справочники);

- наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы);

- рекомендуемые интернет-ресурсы.

2012. 26 с. >>вернуться в текст